2021年7月,南京禄口机场疫情暴发,一夜之间,这座千年古城的每个角落都亮起了绿色的行程码,超市门口、地铁站口、办公楼前,人们默契地举起手机,那一个个绿色的箭头,成为了特殊时期的安全通行证,南京防疫行程码,这个由代码编织的防疫网络,不仅是一项技术创新,更是一座城市集体记忆的载体,它见证了危机下的科技力量与人文温度。

南京防疫行程码的诞生,是数字技术在公共卫生危机中的一次精准应用,它基于通信大数据,通过用户手机与基站的信令交互,精准记录14天内的行程轨迹,当用户进入公共场所,仅需扫码,系统便能在秒级内完成风险评估,这种高效的风险筛查机制,为流调工作赢得了宝贵的“黄金24小时”,在南京疫情最严峻的时刻,行程码系统每日处理超过千万次查询,将传统流调需要数天完成的工作压缩至几小时内,创造了疫情防控的“南京速度”,更为精妙的是,系统采用的“颜色动态管理”机制——绿色代表安全,黄色表示风险区域旅居史,红色则需立即隔离,这种直观的视觉信号降低了公共沟通成本,使防疫指令能够迅速传达到城市的每个角落。

行程码在南京的应用,超越了单纯的技术工具属性,它重塑了城市的社会治理模式与公共行为规范,在行政层面,行程码实现了从粗放式封闭管理到精准化防控的转变,回想2020年初的第一波疫情,南京与其他城市一样,曾采取大面积封闭管理,社会成本高昂,而有了行程码后,防控可以精准到楼栋、单位,最大限度地减少对经济民生的影响,在社会层面,亮码行为逐渐内化为一种公民责任,新街口商圈的一位保安描述:“开始大家觉得麻烦,后来每个人都自觉提前打开行程码,这成了进出公共场所的新礼仪。”这种集体行为的形成,标志着非常时期的防疫规范已转化为日常的社会契约,而在文化层面,绿色行程码更成为一种心理安慰剂,当人们看到那抹绿色,获得的不仅是通行许可,更是一种在疫情迷雾中的安全感与确定性。

任何技术应用都伴随着争议与反思,南京的行程码实践也不例外,隐私保护始终是公众关注的焦点,理论上,行程码系统收集了公民的时空轨迹数据,存在隐私泄露风险,南京采取了数据加密、最小必要原则和14天自动删除机制,试图在防疫与隐私间找到平衡,但部分市民仍存疑虑,一位IT工程师坦言:“我知道数据被加密,但想到自己的行踪被记录,还是感到不安。”这种技术便利与个人隐私之间的张力,是数字时代永恒的命题,行程码也暴露了数字鸿沟问题,南京有近200万老年人,其中不少不会使用智能手机,为此,社区推出了“纸质行程码”服务,志愿者上门帮助老人查询行程并打印凭证,这种“科技+人文”的补充方案,温暖了城市的边缘群体。

随着2023年初疫情防控政策调整,行程码完成历史使命正式下线,那一刻,无数南京人截图留念,告别这个陪伴了 nearly三年的数字伙伴,行程码的退场,标志着一个时代的结束,但它留下的思考远未终结,它向我们展示了数字技术在危机管理中的巨大潜力,也警示我们技术应用必须与人文关怀并重,在南京这座曾经饱经创伤的城市,从南京大屠杀的历史悲痛到抗疫斗争的集体记忆,南京人对“安全”有着特殊的理解,行程码所代表的技术理性与人文温度的融合,或许正是这座古城在面对危机时的独特智慧。

当我们漫步在秦淮河畔,已不再需要亮出那绿色的凭证,但行程码所象征的集体责任、科技向善的城市精神,已深深融入南京的城市肌理,它提醒我们,在未来的任何挑战面前,技术的温度永远来自于它服务人民的初心,南京防疫行程码的故事,将作为数字时代中国城市治理的一个典型案例,被历史所铭记。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/kepujiehuo/15531.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《行程码,南京抗疫的数字丰碑与人文温度》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

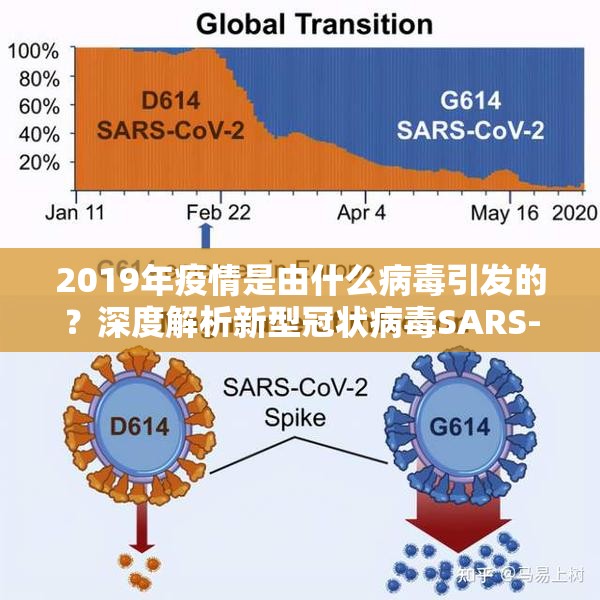

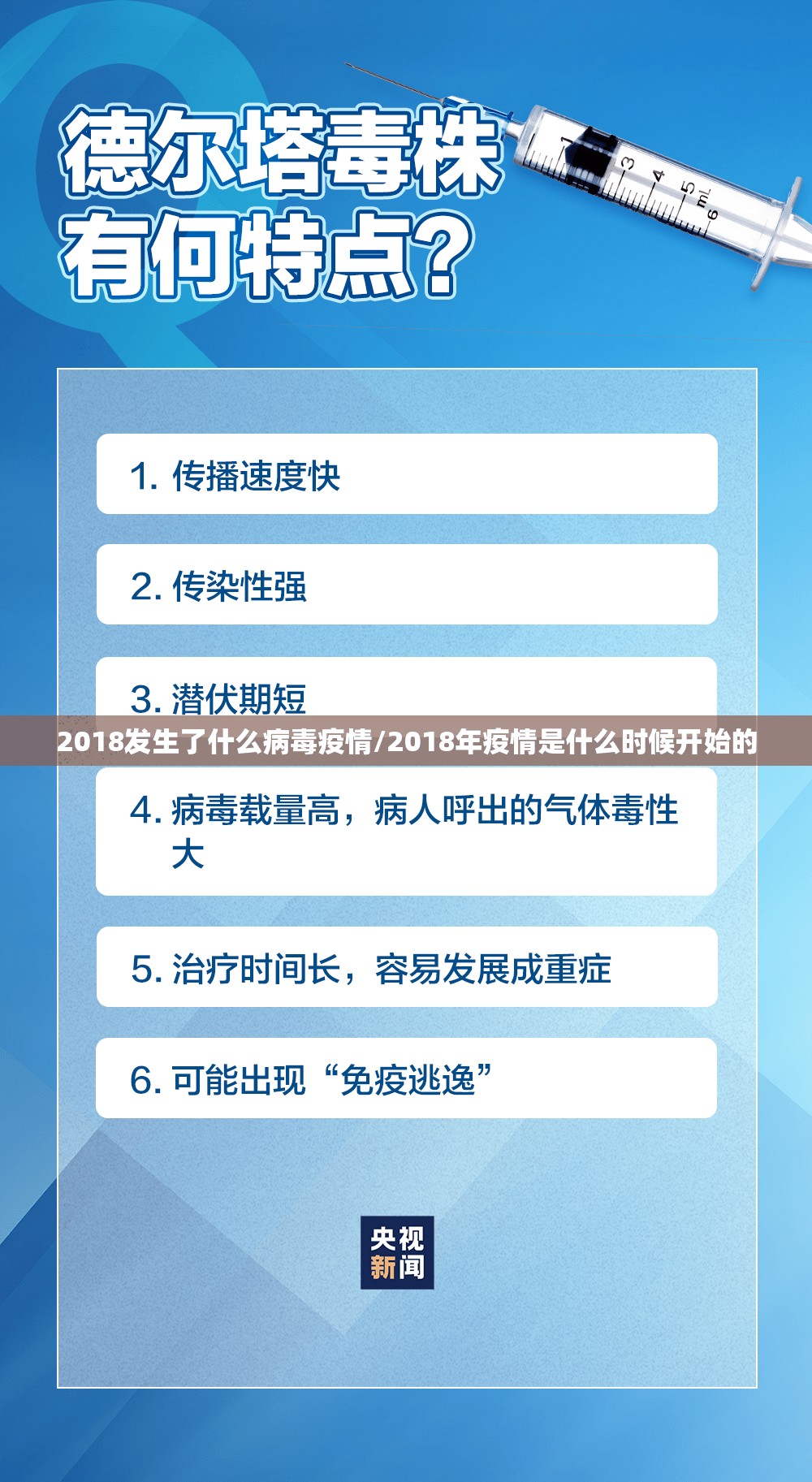

本文概览:新冠肺炎疫情自2020年初在全球暴发以来,已成为人类历史上影响最深远的公共卫生事件之一,关于“2018年疫情是否开始”的疑问,实际上源于对新冠病毒起源和传播时间线的误解,本文将从科学研究和权威数据出发,梳理疫情的真实时间线,并解释为何201...