2021年夏天,当南京禄口机场的疫情警报拉响,一个名为“南京码”的防控措施迅速进入公众视野,几乎同时,在千里之外的沈阳,人们纷纷查询:“从南京来需要隔离吗?”这两个看似独立的事件,却折射出中国疫情防控的复杂图景——一边是精准化、数字化的防控探索,一边是常态化、人性化的管理考验。

“南京码”:数字化防控的进阶实验

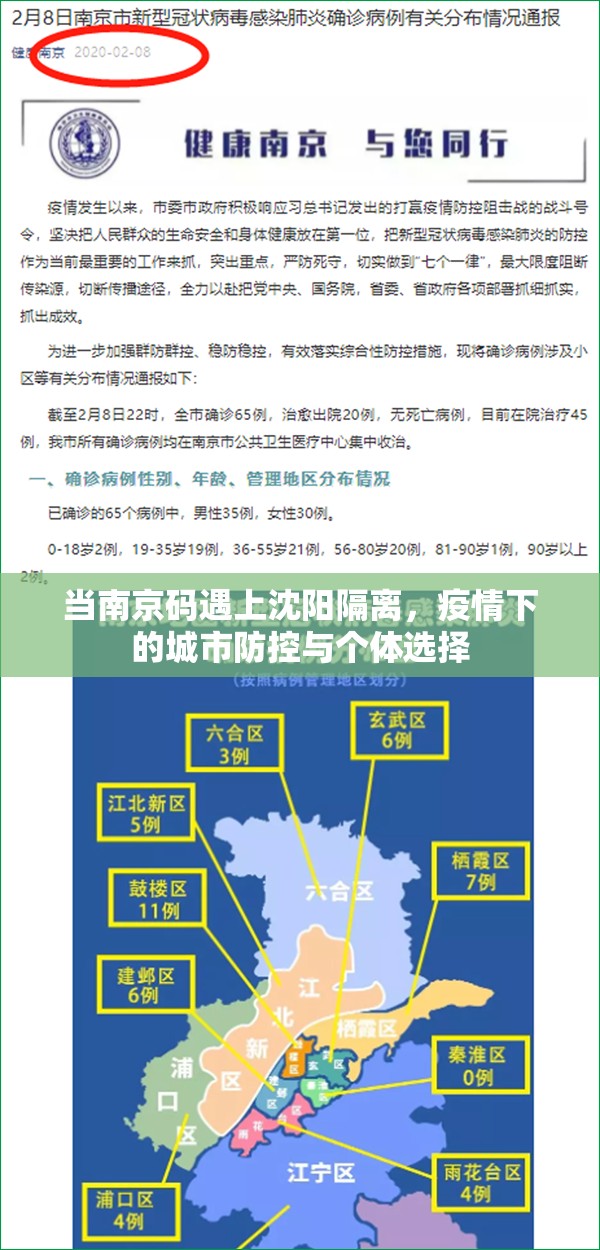

南京疫情发生后,当地迅速推出“南京码”系统,这并非简单的健康码升级,而是一次精准防控的深度实践,通过整合通信大数据、疫苗接种信息和核酸检测结果,系统能够动态生成三色标识——绿色通行、黄色限制、红色隔离,更重要的是,它实现了不同风险等级的差异化管控:绿码人员可正常通行,黄码人员需完成核酸检测,红码人员则必须接受隔离。

这种精准管控的背后,是疫情防控理念的进化,相比2020年初“一刀切”的封控模式,“南京码”代表着数据驱动下的精准施策,它既保障了大多数低风险人群的正常生活,又将防控资源集中投向高风险群体,数据显示,南京疫情期间,超过80%的绿码人员维持了正常的工作生活秩序,而100%的红码人员得到了有效管控。

“沈阳要隔离吗”:常态化防控的现实考题

当南京紧张抗疫时,沈阳市民的朋友圈却被“沈阳要隔离吗”的疑问刷屏,这个看似简单的问题,实则包含着多层深意:不同风险等级地区的划分标准是什么?隔离政策如何做到全国统一又兼顾地方实际?个体权利与公共安全如何平衡?

沈阳的应对颇具代表性,当地疾控部门发布了详细的分级管控措施:来自高风险地区的人员实行14天集中隔离,中风险地区人员需持核酸检测报告并健康监测,低风险地区人员在体温正常前提下可自由流动,这种阶梯式管理,既守住了防控底线,又避免了过度防控。

值得注意的是,沈阳在执行过程中展现了相当的灵活性,对于特殊人群如孕妇、老人等,开辟了绿色通道;对于商务往来人员,推出“快速检测+短期管控”的替代方案,这些细节处理,反映出常态化防控阶段,城市管理正在从简单的“防住”向精细的“管好”转变。

精准与包容:疫情防控的二元平衡

将“南京码”与“沈阳隔离之问”并置观察,我们会发现中国疫情防控正在走向更加成熟的阶段。“南京码”代表着技术赋能的精准化方向——通过大数据实现最小代价的精准管控;“沈阳要隔离吗”的广泛关注,则体现了对个体权益的深度关切——如何在防控中保障公民的正常生活。

这种平衡并非易事,它要求防控政策既要讲科学,也要有人情味;既要全国一盘棋,又要考虑地方特殊性,南京在推行“南京码”时,专门为老年人开设了线下申领通道;沈阳在制定隔离政策时,组织了多场市民听证会,这些细节,都是疫情防控从“应急”走向“常态”的重要标志。

后疫情时代的启示

从南京到沈阳,从数字码到隔离政策,我们看到的不仅是一场抗疫战斗,更是一次社会治理的深度演练。“南京码”的成功经验正在被更多城市借鉴,而“沈阳要隔离吗”背后的民意关切,也推动着各地不断完善防控措施。

随着疫情发展的不确定性持续存在,如何在防控效率与个体自由、短期应急与长期常态之间找到最佳平衡点,将是每个城市必须面对的课题,或许,真正的智慧不在于追求“零风险”,而在于建立一套既能快速响应、又能最小化社会代价的弹性防控体系。

当疫情终将成为历史,这些在特殊时期积累的精准防控经验、数据应用能力和社会治理智慧,或许会成为留给未来最宝贵的遗产之一,而在当下,每一个“码”背后的技术支撑,每一个“隔离之问”背后的民意考量,都在共同书写着中国抗疫的独特叙事。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/kepujiehuo/15580.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《当南京码遇上沈阳隔离,疫情下的城市防控与个体选择》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

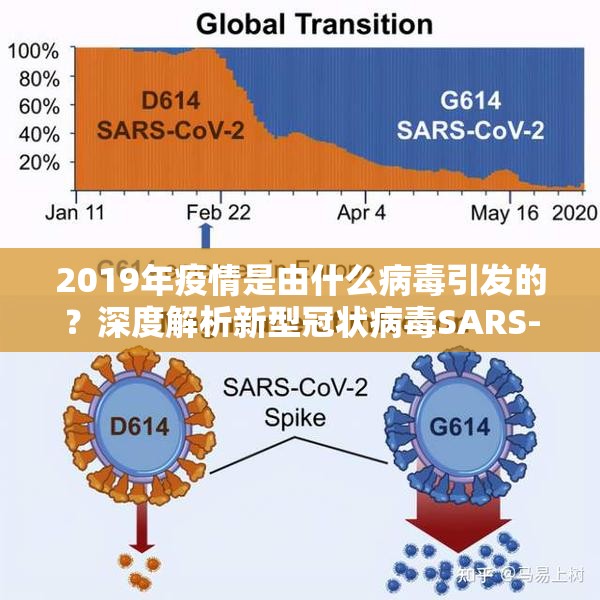

本文概览:新冠肺炎疫情自2020年初在全球暴发以来,已成为人类历史上影响最深远的公共卫生事件之一,关于“2018年疫情是否开始”的疑问,实际上源于对新冠病毒起源和传播时间线的误解,本文将从科学研究和权威数据出发,梳理疫情的真实时间线,并解释为何201...