在新冠疫情的反复冲击下,城市的防控措施成为公众关注的焦点,从南京的“健康码”升级版——“南京码”,到石家庄的隔离政策争议,这些关键词不仅反映了地方政府的应对策略,更折射出疫情常态化管理中的挑战与进步,本文将通过分析“南京码”的实践和石家庄隔离政策的变化,探讨中国城市在平衡公共卫生与经济发展中的智慧与困境。

“南京码”:数字化防控的缩影

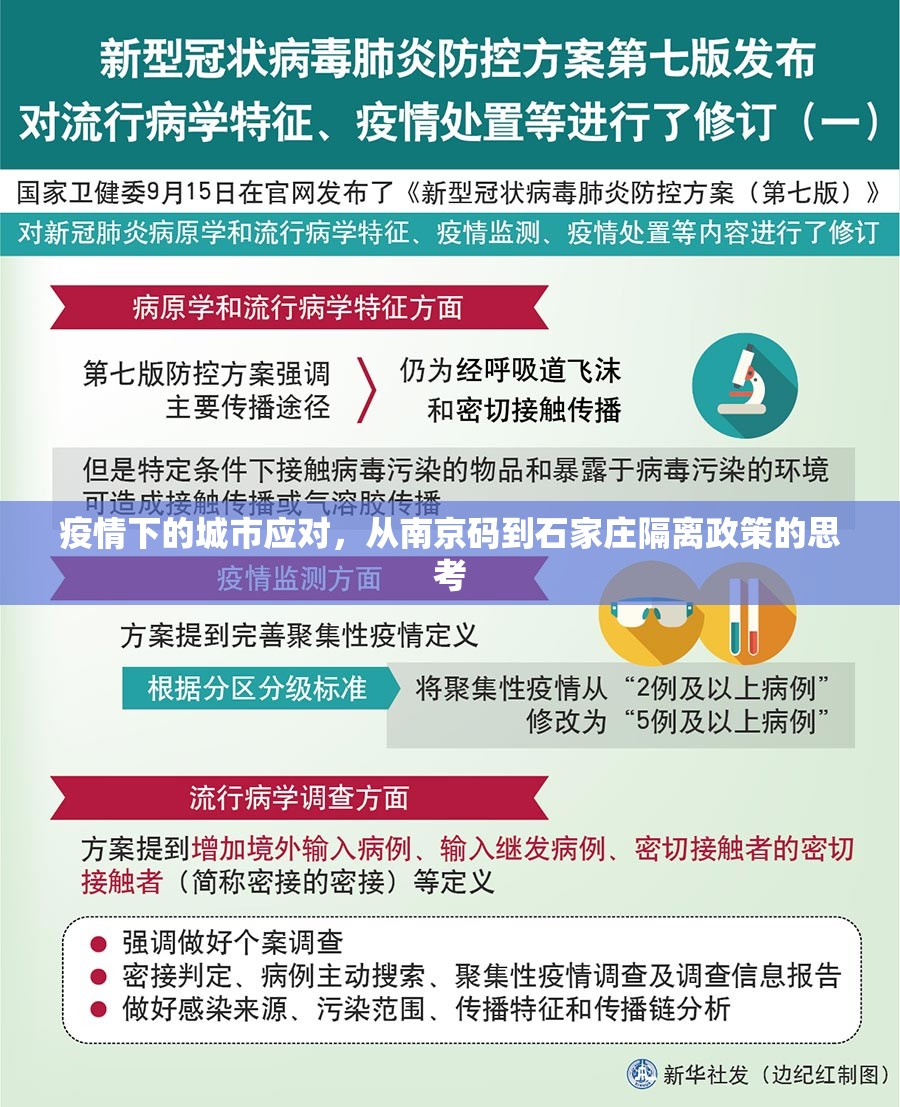

“南京码”作为南京市在疫情期间推出的健康通行系统,是数字化防控的典型代表,它基于大数据和人工智能技术,整合了用户的行程轨迹、核酸检测结果和疫苗接种情况,通过红、黄、绿三色动态标识个人风险等级,这一系统在2021年南京局部疫情爆发期间发挥了关键作用,帮助政府快速追踪密接者,减少社区传播风险。

“南京码”的成功,得益于其高效的技术整合和公众配合,它实现了多部门数据共享,公安、卫健和交通系统协同作业,确保了信息的实时性和准确性,市民的积极参与至关重要:在南京,扫码通行成为日常生活的一部分,这种“无接触”防控既降低了交叉感染风险,又保障了社会基本运转。“南京码”也引发了对隐私保护的担忧,部分市民质疑,个人行程数据的收集是否会被滥用?对此,南京市政府通过严格的数据加密和限时删除机制,试图在公共卫生与个人权利之间找到平衡,这一案例表明,数字化工具在疫情中不可或缺,但其应用需以法治和透明为前提。

石家庄要隔离吗?政策动态调整的启示

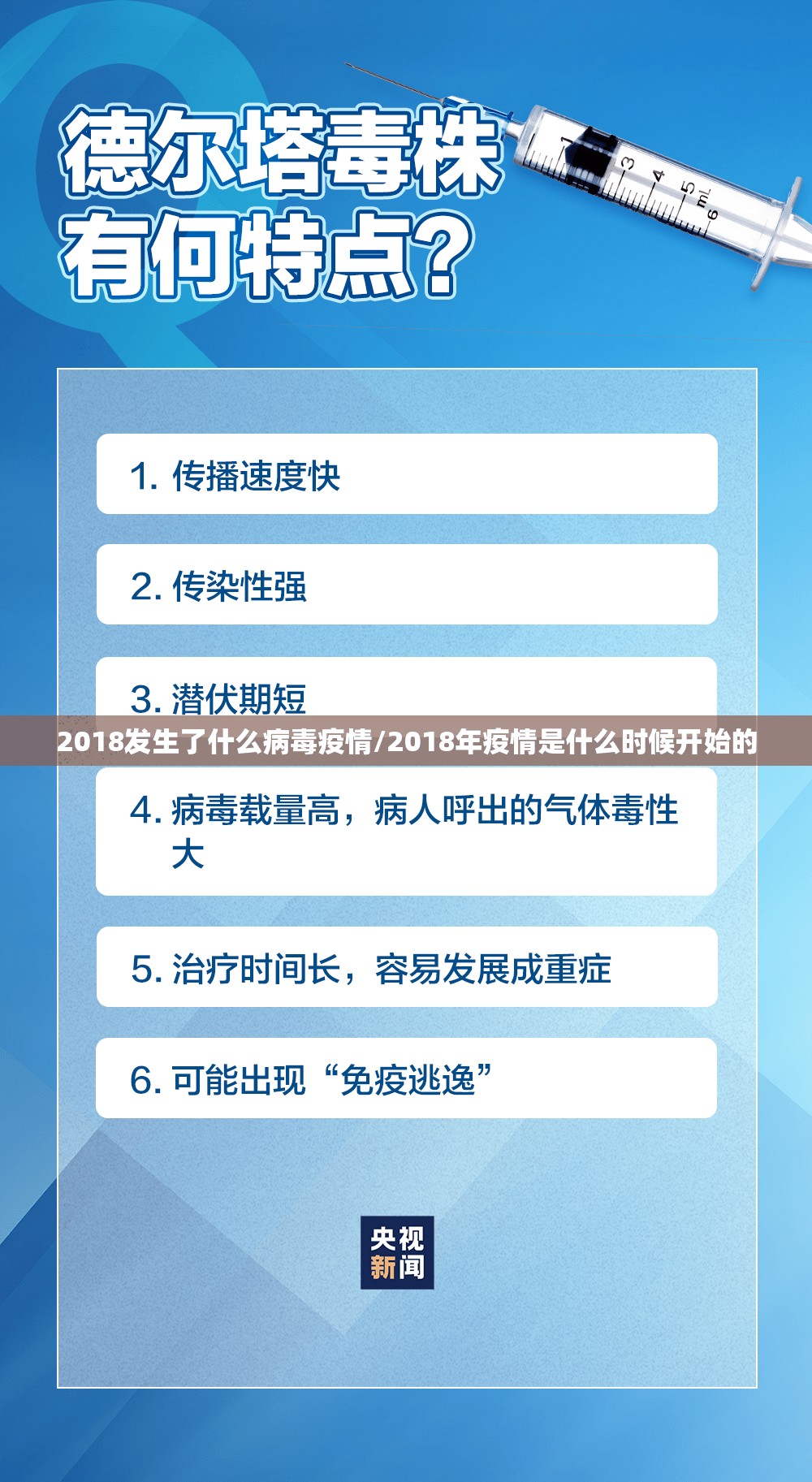

石家庄作为华北重要交通枢纽,其隔离政策常随疫情波动而变化,公众的“石家庄要隔离吗?”之问,实则是对政策不确定性的焦虑,以2022年初为例,石家庄在发现奥密克戎变异株病例后,迅速升级防控,对风险区人员实施集中隔离或居家监测,这一措施虽有效遏制了疫情扩散,但也带来经济停滞和民众生活不便的副作用。

石家庄的隔离政策凸显了“动态清零”总方针下的灵活性,地方政府根据病毒传播力、医疗资源承载力和社会承受能力,不断调整隔离时长和范围,在疫情平稳期,石家庄缩短了隔离时间,并推广“精准隔离”,仅针对高风险单元而非整个社区,以减少对经济的冲击,这种调整背后,是科学评估与民生关切的结合:依靠专家团队分析数据,预测疫情走向;通过社区调研收集民意,避免“一刀切”的粗暴管理。

石家庄的实践也暴露出资源分配不均的问题,在隔离高峰期,部分隔离点设施简陋,引发民众不满,这提醒我们,防控政策不仅要“快”,更要“稳”,需加强基层医疗体系和应急物资储备,从石家庄案例可见,隔离不是终点,而是疫情防控链条中的一环,其有效性取决于整体协同。

从两地经验看中国抗疫的演进

南京和石家庄的应对,反映了中国从应急防控到常态化管理的转型,早期,武汉封城等举措以“阻断”为核心;“南京码”和石家庄隔离政策更注重“精准”,力求在最小代价下控制疫情,这种演进得益于技术进步和制度优势:数字工具提升了效率,而“全国一盘棋”的联防联控机制确保了政策协调。

但挑战依然存在,公众疲劳感日益凸显,长期扫码和隔离可能削弱配合度,地区间政策差异易导致混乱,例如南京码与其他地方健康码不互认,曾给跨省出行者带来困扰,需构建全国统一的防疫标准,并加强科普宣传,减少信息不对称。

更重要的是,疫情暴露了城市治理的短板,如石家庄在隔离中出现的基层超负荷现象,提示应投资社区医疗和数字化基础设施;南京码的隐私争议,则呼吁完善数据立法,只有将临时措施转化为长效制度,才能提升社会韧性。

在不确定中寻找确定

疫情三年,从“南京码”到“石家庄隔离”之问,我们看到的不仅是防控技术的升级,更是城市治理智慧的沉淀,数字化与人性化并重、科学与民意结合,已成为中国抗疫的宝贵经验,病毒变异可能带来新挑战,但只要我们坚持动态优化、保障民生,就能在风雨中守护共同家园,正如一位南京市民所言:“扫的不是码,是责任;隔的不是离,是希望。”在公共卫生与个人自由的平衡中,每一个城市的探索都在为全球抗疫贡献中国答案。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/kepujiehuo/15645.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《疫情下的城市应对,从南京码到石家庄隔离政策的思考》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

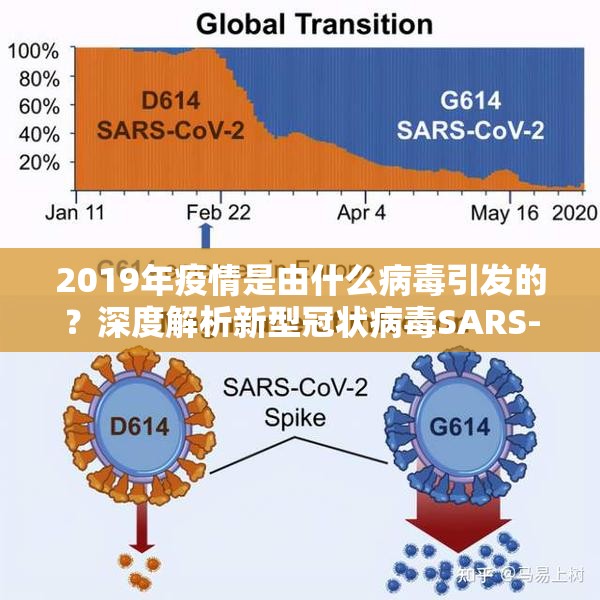

本文概览:新冠肺炎疫情自2020年初在全球暴发以来,已成为人类历史上影响最深远的公共卫生事件之一,关于“2018年疫情是否开始”的疑问,实际上源于对新冠病毒起源和传播时间线的误解,本文将从科学研究和权威数据出发,梳理疫情的真实时间线,并解释为何201...