当新冠肺炎的阴霾笼罩全球,一场关乎人类健康的严峻考验骤然降临,在这场没有硝烟的战争中,位于渤海之滨的天津中医药大学,以其深厚的中医药底蕴与现代科研创新,挺身而出,不仅在疫情阻击战中发挥了不可替代的作用,更向世界展示了中医药在应对新发突发传染病中的独特价值与“中国智慧”。

国士担当,张伯礼院士的逆行与坚守

提及天津中医药大学与新冠肺炎,一个名字便无法绕过——中国工程院院士、天津中医药大学名誉校长张伯礼,2020年农历新年,年逾七旬的张伯礼院士临危受命,作为中央指导组专家组成员紧急奔赴武汉,深入抗疫最前线,在武汉,他推动建立了以中医药为主的“江夏方舱医院”,成为中医药成建制介入抗疫的标志性事件,他提出的“中药漫灌”策略,对集中隔离点的疑似、发热患者普遍使用中药,有效控制了疫情蔓延,降低了轻症转重率。

在超负荷的工作中,张伯礼院士因劳累过度胆囊炎发作,接受了胆囊摘除手术,术后仅仅三天,他便再次投入工作,那句“肝胆相照,我把胆留在这儿了”的铿锵誓言,感动了无数国人,他的逆行与坚守,不仅是天津中医药大学的骄傲,更是整个中医药界在抗疫中勇于担当、无私奉献的缩影。

科研攻坚,“三药三方”的核心贡献

天津中医药大学不仅是抗疫的“战场”,更是科研攻关的“高地”,张伯礼院士团队深度参与了国家中医药管理局推荐的“三药三方”的筛选、评价与优化工作,由天津中医药大学附属保康医院申报的“宣肺败毒方”,正是在临床实践基础上,通过经典名方化裁并结合现代药理研究筛选出的有效方剂。

该方剂融合了麻杏石甘汤、葶苈大枣泻肺汤等经典方剂的精华,针对新冠肺炎“湿毒疫”的核心病机,体现了“宣肺化湿、清热透邪、泻肺解毒”的治疗原则,大量的临床循证研究证实,“宣肺败毒方”在改善患者发热、咳嗽、乏力等症状,降低炎症反应,防止肺纤维化,以及缩短病毒核酸转阴时间等方面显示出显著疗效,它不仅是天津中医药大学科研实力的集中体现,更作为“中国方案”的重要组成部分,被写入国家诊疗方案,为全球抗疫贡献了行之有效的“中药武器”。

体系支撑,从临床到教学的全面赋能

天津中医药大学的作用远不止于一人一方,其强大的附属医院体系,如第一附属医院、第二附属医院等,在天津本地及支援外地的抗疫工作中,均发挥了中流砥柱的作用,这些医院坚持中西医结合、中西药并用,建立了覆盖预防、治疗、康复全过程的诊疗方案,显著提升了治愈率。

在教学与人才培养方面,学校迅速将抗疫一线的宝贵经验转化为生动的教学资源,通过组织抗疫英雄事迹报告会、将经典抗疫案例融入课堂、开设相关专题讲座,极大地激发了中医学子的专业自豪感与使命感,学校加强了对中医药防治传染病的学科建设与科研布局,致力于培养更多既懂经典又擅创新的复合型中医药人才,为应对未来可能的公共卫生事件储备力量。

启示与展望:中医药现代化的时代命题

天津中医药大学在新冠肺炎抗疫中的卓越表现,给我们带来了深刻的启示,它雄辩地证明了中医药在防治重大传染病中并非“配角”,而是可以与现代医学优势互补、协同作战的“主力军”,其成功的关键在于,始终坚持“传承精华、守正创新”的原则——既要深入挖掘古代经典的理论智慧,又要运用现代科学技术方法进行验证、阐释与提升。

后疫情时代,天津中医药大学正以此为契机,进一步推动中医药的现代化与国际化,通过深化药理、毒理研究,阐明中药复方的作用机制;通过推进中药新药的研发与标准化建设,让“说清楚、讲明白”的中医药更好地走向世界。

从武汉到天津,从张伯礼院士的义无反顾到“宣肺败毒方”的科研结晶,天津中医药大学用行动书写了一部新时代的“岐黄战疫记”,这所大学不仅守护了一方百姓的健康,更在全球公共卫生危机中,擦亮了中医药这块中华民族的文化瑰宝,它的实践昭示我们,扎根于数千年智慧的传统医学,一旦与现代科技深度融合,必将焕发出更加璀璨的光芒,为构建人类卫生健康共同体贡献源源不断的“东方力量”。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/shenghuobaike/14631.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《津门岐黄战疫记,天津中医药大学的中国方案》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

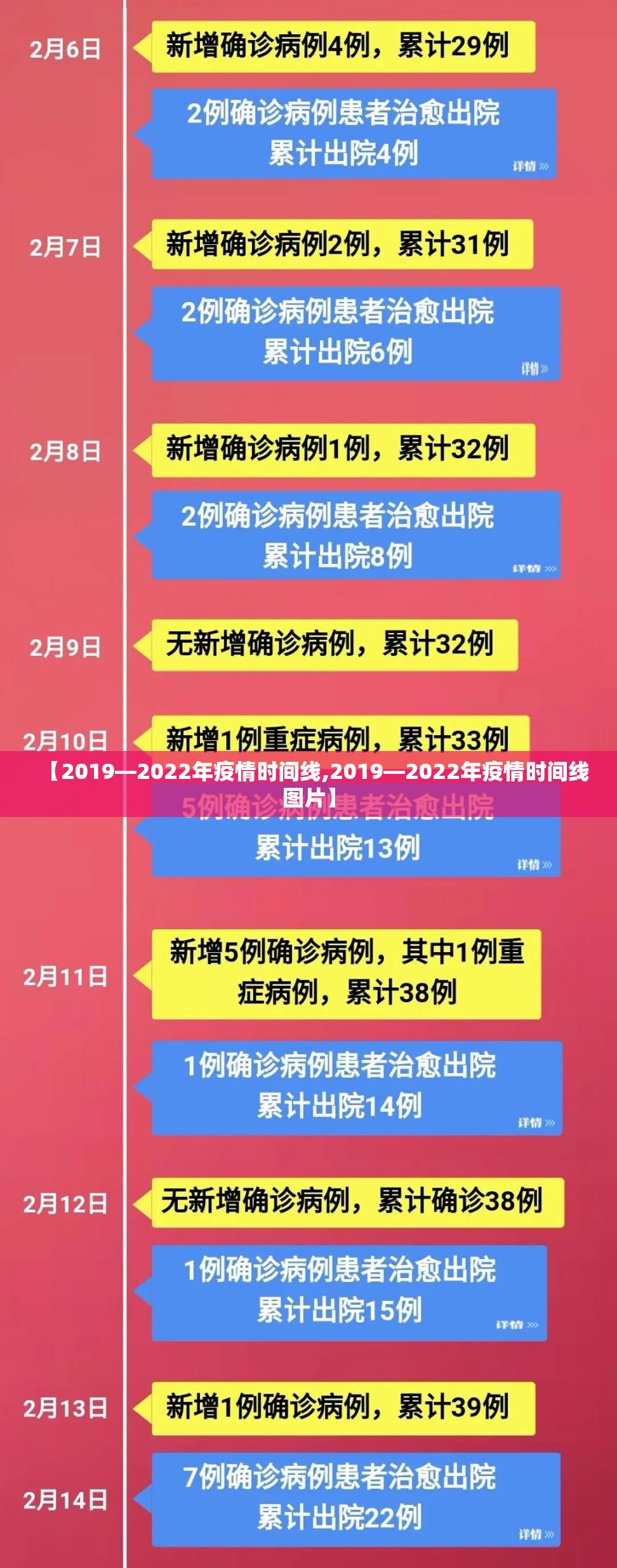

本文概览:新冠肺炎疫情的暴发,无疑是21世纪以来全球最重要的公共卫生事件之一,它不仅改变了人类的生活方式,也对全球经济、政治和社会结构产生了深远影响,关于疫情究竟从何时开始,却存在着不同的说法和争议,本文将从科学、历史和全球视角,探讨疫情的开始时间,...