在中国近现代史的宏大叙事中,南京与重庆这两座城市,因战争与命运的牵引,交织出一段深刻而复杂的“轨迹”,1937年,抗日战争全面爆发,南京国民政府在日军的铁蹄下西迁,将重庆定为战时陪都,这一决策不仅改变了中国的政治格局,更让南京的基因——从政府机构、文化精英到普通民众——如江河汇流般注入重庆的山川之中,形成了一条跨越时空的“轨迹”,这条轨迹,是民族存亡的见证,是文化迁徙的烙印,也是两座城市精神共鸣的永恒回响。

政治轨迹:从金陵到山城的权力转移

南京,作为民国时期的首都,象征着国家的权力中心,1937年12月南京沦陷的惨剧,迫使国民政府踏上西迁之路,重庆,这座位于长江与嘉陵江交汇处的山城,以其险峻的地理条件和战略纵深,成为战时陪都,随着政府机关、外交使团和军事指挥部的迁入,重庆瞬间从区域重镇跃升为全国政治心脏,南京的政治轨迹在重庆得以延续:国民政府的办公地——曾家岩、上清寺等地,成为发号施令的中枢;立法院、监察院等机构在简陋的房舍中运转,维系着战时的国家秩序,这条政治轨迹不仅是地理上的位移,更是一种精神的传承:在日军的轰炸下,重庆以“不屈之城”的姿态,承载了南京未竟的抗战使命,成为民族抵抗的象征。

文化轨迹:精英迁徙与精神火种的播撒

南京沦陷前,是人文荟萃的文化古都,聚集了众多高校、研究机构和知识分子,西迁途中,中央大学、金陵大学等南京高校师生,冒着炮火徒步千里,将图书仪器肩挑背扛至重庆,沙坪坝、北碚等地因此成为战时文化绿洲,学者如胡适、傅斯年在此著书立说,艺术家如徐悲鸿用画笔呐喊抗战,南京的文化轨迹在重庆绽放出新的光芒:学术自由与救国热情交织,话剧《屈原》在防空洞中上演,报纸《中央日报》传递着前线消息,这条文化轨迹,不仅是实体的迁移,更是文明火种的保存,它让重庆从商业口岸蜕变为文化堡垒,而南京的人文精神——如六朝文脉的坚韧——在战火中得以升华,塑造了“抗战文化”的丰碑。

社会轨迹:民众流亡与生活的重构

南京大屠杀的阴影,驱使数十万民众沿长江向西逃亡,他们携家带口,历经艰险,最终在重庆的街头巷尾落脚,这条社会轨迹,充满了血泪与韧性:南京的方言、饮食习俗融入重庆的市井,夫子庙的小吃在朝天门重现;难民们建起简易棚户,在轰炸中求生,却依然保留着对故乡的眷恋,重庆以包容的胸怀接纳了这股人流,两座城市的社会肌理由此交融,南京的纺织工匠在重庆开设作坊,推动了当地手工业;而重庆的麻辣文化,也悄然影响着新移民的口味,这条轨迹诠释了普通人在历史洪流中的生命力:他们不是被动逃亡,而是主动重构生活,让南京的记忆在异乡生根发芽。

历史意义:轨迹的双向滋养与民族认同

南京在重庆的轨迹,绝非单向的投射,而是双向的滋养,战后,随着国民政府还都南京,重庆的抗战经验反哺了国家重建:战时工业基础为南京的复兴提供支持,而重庆培育的团结精神,则深化了民族认同,两座城市共享着这段历史遗产:南京的“抗战纪念馆”与重庆的“陪都遗址”遥相呼应,共同诉说着不屈的故事,这条轨迹提醒我们,城市的命运从未孤立,它们在灾难中相互支撑,在文化中彼此丰富。

南京在重庆的轨迹,是一条用血泪、勇气和希望铺就的道路,它见证了战争的残酷,也彰显了文明的韧性,在当今全球化时代,这段历史更显珍贵:它告诉我们,城市间的联结可以超越地理,在轨迹交错中书写民族的史诗,南京与重庆,一如长江之水,奔流不息,它们的轨迹将继续激励后人,在铭记历史中迈向未来。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/shenghuojingyan/15579.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《南京在重庆轨迹,历史交汇处的命运交响》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

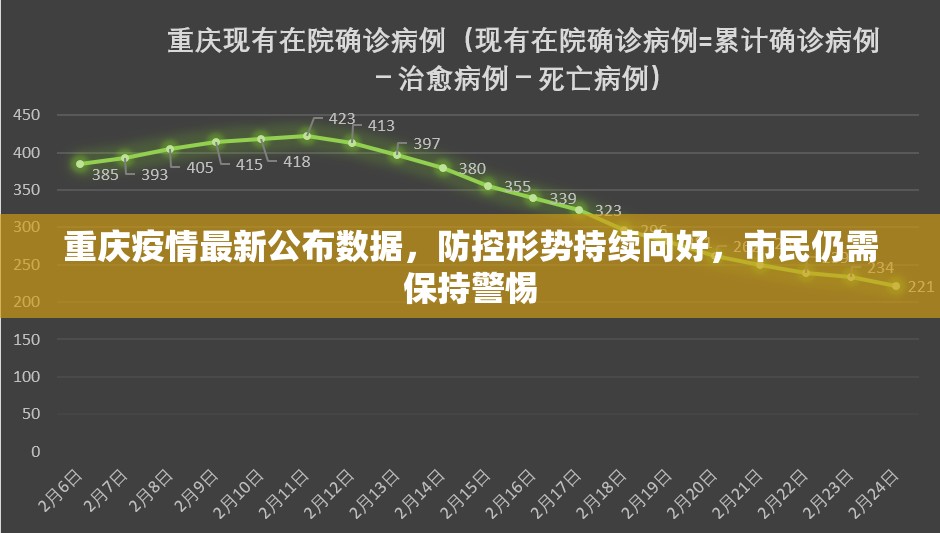

本文概览:重庆市疫情防控工作取得显著成效,疫情数据呈现持续向好的趋势,根据重庆市卫生健康委员会发布的最新数据,截至2023年10月25日,重庆市无新增本土确诊病例,无新增无症状感染者,现有确诊病例均在定点医院接受隔离治疗,病情稳定,这一数据的公布,标...