七月的南京,本该是梧桐繁茂、蝉鸣鼎盛的时节,一场突如其来的疫情,让这座六朝古都瞬间进入了战时状态,街道空了,喧嚣停了,取而代之的是一种新的城市“仪式”——在每一个路口、每一个小区、每一个公共场所,人们停下脚步,举起手机,对准那个黑白相间的二维码。“嘀”的一声脆响,不仅是一次通行许可,更成为了这段特殊时期里,刻印在每位市民生活中的数字烙印,南京疫情下的“扫码”行动,是一场高效精准的科技战“疫”,也是一面映照出社会百态与人情冷暖的棱镜。

效率之盾:扫码构筑的精准防控网络

当德尔塔毒株以超乎想象的速度传播时,传统的流调手段面临巨大压力,而“健康码”与“行程码”的双码联查,迅速织就了一张覆盖全市的数字化防控网。

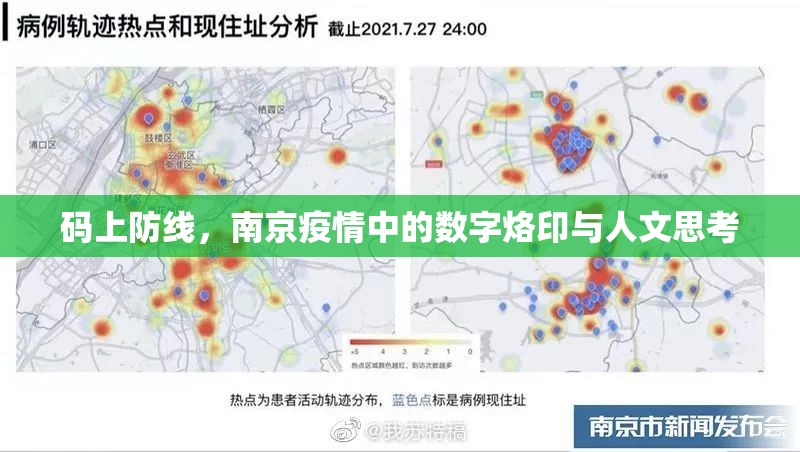

这张网的核心是精准,通过扫码,每个人的时空轨迹被数字化记录,一旦某个场所出现确诊病例,疾控部门便能通过后台数据,在数小时内精准锁定同时段内的密接与次密接人员,实现“点对点”追踪、隔离,效率远超传统的人海战术,这就像在城市上空编织了一张无形的“数字网格”,病毒在何处出现、向何处流动,都能被迅速感知与阻断,南京在极短时间内完成多轮数百万人核酸筛查的背后,扫码登记系统功不可没,它确保了检测过程的有序、高效与身份信息的准确无误。

更重要的是,它实现了动态管理,健康码的颜色——绿色、黄色、红色,成为个人风险等级最直观的标识,这种动态变化的颜色,如同交通信号灯,引导着每个人的行为,也构成了社会分级管控的基础,它最大限度地减少了“一刀切”式封控对经济社会运行的冲击,让大部分低风险区域的市民在遵守防疫规定的前提下,能维持基本的生活与工作秩序,扫码, thus成为了平衡疫情防控与经济社会发展的关键支点。

生活之变:被二维码重塑的日常

扫码,在疫情期间从一种“选择”变成了生活的“标配”,深刻地重塑了人们的日常行为模式。

“出门三件宝,手机、钥匙、健康码”,这句顺口溜形象地概括了变化,进入商场、乘坐地铁、甚至到菜市场买菜,第一反应不再是掏钱包,而是亮码,它成了一种新的“通行证”,一种数字时代的“路引”,人与人之间在入口处短暂的驻足、举手机、验码,形成了一种默契的社会节奏,对于年轻人而言,这或许只是多了一个步骤;但对于不擅长使用智能手机的老年人群体,这道“数字鸿沟”却成了他们出行的巨大障碍,我们看到了社区工作者和志愿者耐心帮助老人登记信息的暖心画面,也引发了社会关于如何帮助特殊群体跨越“数字鸿沟”的深刻反思。

扫码也催生了新的社会礼仪与信任关系,主动出示健康码,成为一种对他人负责的社会公德;而查验人员的工作,也承载着守护一方安全的责任,一个小小的动作,维系着个体与公共安全之间的脆弱信任,个人行程的高度透明化,也引发了关于隐私边界的讨论,如何在公共利益与个人隐私之间找到平衡,是扫码时代留给我们的一道长期考题。

人文之思:冰冷数据背后的城市温度

技术本身是冰冷的,但使用技术的人和社会,可以赋予它温度,南京的扫码故事,不仅仅是科技抗疫的成功案例,更是一曲动人的人文乐章。

我们看到了规则下的互助,在核酸检测点,当有人因手机没电或网络不畅而焦急时,总有陌生人主动开放热点,伸出援手,社区为没有智能手机的老人打印纸质健康码,工作人员一遍遍不厌其烦地讲解流程,这些细微之处,消解了技术可能带来的隔阂与冷漠,让数字防线充满了人情味。

我们更看到了个体对集体的担当,每一次扫码,看似是个人行为的微小记录,但千千万万次扫码汇聚起来,就是公民为城市公共安全做出的集体贡献,它体现了现代公民的责任意识——我的行为,关乎他人;我的轨迹,构成城市安全的一部分,这种自觉的集体主义精神,是南京能够快速控制住疫情最深层次的力量。

南京的疫情已散去,生活重归正轨,但“扫码”的经历,已然成为这座城市集体记忆的一部分,它是一枚数字时代的特殊烙印,记录了一场惊心动魄的战役,也见证了科技之力与人性之光在危难时刻的交相辉映。

它提醒我们,科技永远是工具,其最终价值在于服务于人对美好生活的向往,当非常时期过去,我们应当铭记的,不仅是那“嘀”声背后的高效与精准,更是那段日子里所展现出的团结、包容与担当,这枚“码”所承载的,是南京这座城市在灾难面前的坚韧、智慧与温度,是一份关于如何面向未来、构建更具韧性与人文关怀的社会的宝贵启示。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/yulezixun/15730.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《码上防线,南京疫情中的数字烙印与人文思考》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:疫情放开后生意越来越难做的原因是什么?1、疫情放开后,许多创业者发现生意变得更加困难。以下是几个可能的原因:消费需求的短期下降:在疫情期间,国民消费需求迅速减少。尽管防疫措施放宽,但除了药店防疫药品销售有所回升外,许多行业仍面临挑战。...