当长江之畔的深情厚谊,跨越地理的阻隔,汇入黄河儿女的抗洪战场,一幅新时代中国守望相助的壮丽画卷便徐徐展开,2021年7月,河南遭遇历史罕见特大暴雨,江河暴涨,城市内涝,乡村被淹,数百万群众生命财产安全受到严重威胁,危难时刻,来自南京的多支救援力量迅速集结,日夜兼程,奔赴河南抗洪一线,用行动诠释了“一方有难,八方支援”的中华民族传统美德,彰显了南京这座博爱之都的城市品格。

南京的援助行动呈现出响应迅速、专业精准的鲜明特点,暴雨灾情发生后,南京市多支救援队伍立即进入备战状态,7月21日凌晨,南京蓝天救援队首批12名队员携带救援装备驱车前往河南郑州;同日,南京消防支队抽调水域救援专业队伍赶赴灾区;南京市多支医疗救援队也迅速组建,这种快速反应机制,既源于南京城市应急管理体系的完善,也得益于南京在多次应急救援中积累的丰富经验,值得一提的是,南京救援队伍不仅带去了人力支持,更带去了高科技救援设备——水下机器人、无人机侦查系统、大功率排水设备等先进装备在救援中发挥了关键作用,展现了现代化救援的专业水准。

在郑州、新乡、鹤壁等重灾区,南京救援人员的身影活跃在最危险的一线,在郑州地铁5号线救援现场,南京消防员连续奋战十余小时,成功救出被困群众;在新乡卫辉市,南京蓝天救援队利用冲锋舟转移被洪水围困的村民上千人;在灾民安置点,南京医疗队昼夜不停诊治伤病员,开展防疫消杀工作,这些救援人员中,有刚参加完南京本地防汛工作的消防员,有放下手中生意的企业家,有请年假参加救援的白领职员,他们共同构筑起抗击洪水的坚固防线,用实际行动书写着对河南人民的深情厚谊。

南京对河南的援助并非单向输出,而是建立在两省深厚历史渊源基础上的双向互动,回顾历史,河南作为中华文明的重要发祥地,与南京所在的长江流域文化早有交融,在现代史上,两地人民更是血脉相连——抗日战争时期,不少河南同胞南迁南京;新中国成立后,大批河南籍建设者参与南京城市建设,这种历史上的密切联系,为此次援助行动注入了特殊情感动力,许多在南京工作生活的河南籍人士自发组织捐款捐物,担任志愿者,成为连接两地的情感纽带。

南京援助河南的行动也折射出中国应急管理体系的显著优势,从中央政府统一指挥协调,到地方政府间高效协作;从军队、武警部队闻令而动,到社会救援力量有序参与,整个救援行动呈现出高度的组织化和协同性,南京的救援队伍到达河南后,迅速融入当地指挥体系,与河南本地救援力量形成合力,避免了救援资源的浪费和重复投入,这种全国一盘棋的应急响应机制,是中国国家治理体系和治理能力现代化的生动体现。

灾难面前,人性的光辉愈发璀璨,在南京援助河南的行动中,涌现出无数感人至深的细节:南京救援队员将自己带的干粮分给受灾群众,自己饿着肚子继续救援;语言不通的医护人员通过手势安抚受惊的孩子;连续工作数十小时的救援人员累倒在堤坝上……这些细微之处,凝聚成抗击灾难的温暖力量,彰显了超越地域的人间大爱。

南京援助河南的意义远不止于物质层面的支持,更在于精神层面的鼓舞,当河南人民看到来自千里之外的救援队伍,他们感受到的是全国人民与他们并肩作战的坚定支持,这种精神力量,对于灾区群众重树信心、重建家园具有不可替代的价值,这种跨区域救援行动也是对社会公众的生动教育,它强化了国民的共同体意识,弘扬了社会主义核心价值观。

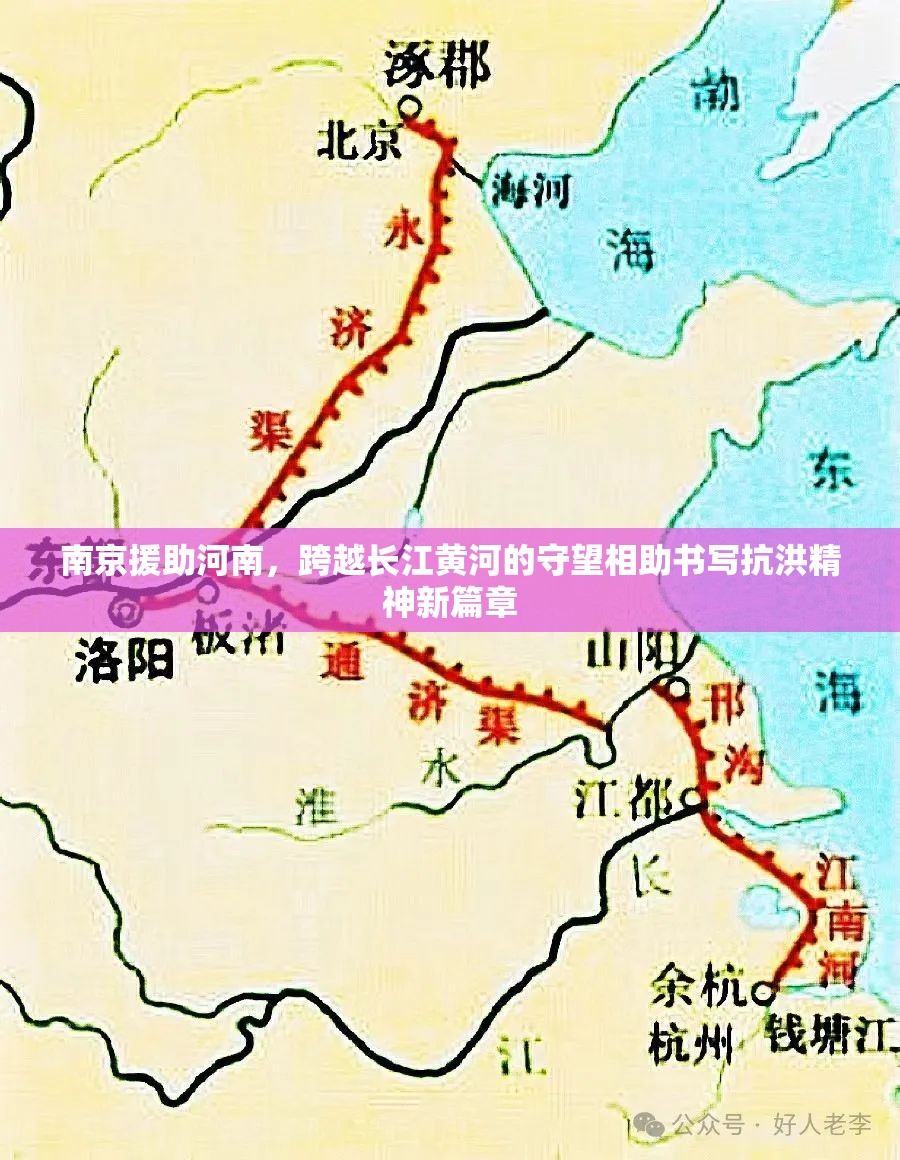

南京援助河南的行动,是长江文化与黄河文化的一次深情对话,是城市文明与集体主义精神的一次集中展现,它告诉我们,在现代社会,尽管地域分工日益细化,但人与人之间的情感纽带依然牢固;尽管科技进步改变了救援方式,但人性的温暖仍是战胜灾难的根本力量,这种跨越长江黄河的守望相助,不仅为河南抗洪救灾注入了强大动力,也为构建人类命运共同体提供了中国方案的区域实践,当洪水退去,生活重启,这种在灾难中凝结的情谊将长久滋养两地的交流合作,成为推动区域协调发展、促进社会和谐进步的重要精神资源。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/10686.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《南京援助河南,跨越长江黄河的守望相助书写抗洪精神新篇章》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...