10月的北京,秋意正浓,一则疫情通报打破了这座超大型城市的平静——北京新增1例新冠肺炎确诊病例,为甘肃来京人员,这起看似普通的个案,犹如一颗投入湖面的石子,在疫情防控常态化的当下,激起层层涟漪,当人们几乎习惯了无本土新增病例的平静生活,这起跨省传播案例再次敲响警钟:疫情远未结束,风险随时可能突破防线。

据北京市疾控中心通报,该确诊病例10月15日乘飞机从甘肃嘉峪关抵达北京,次日出现发热症状,主动就医后核酸检测结果呈阳性,流调轨迹显示,患者在京活动范围涉及机场、酒店、餐厅等多个公共场所,值得关注的是,患者在离甘前48小时内核酸检测结果为阴性,这一细节凸显了病毒潜伏期的诡谲与检测的局限性,疫情发生以来,这种“检测阴性后转阳”的案例屡见不鲜,却每一次都带来新的警示。

这起病例背后,是一个日益凸显的疫情防控难题:区域间疫情不平衡导致的跨省传播风险,甘肃作为西部地区,医疗资源与防控能力相对薄弱,而北京作为国家首都和国际化大都市,人口流动性极大,这种区域差异为疫情传播提供了潜在通道,从南京禄口机场到内蒙古额济纳旗,再到这次的甘肃来京病例,跨省传播已成为国内疫情反弹的主要形式,数据显示,今年以来超过80%的本地聚集性疫情源头可追溯至省外输入。

面对这次疫情“破防”,北京市迅速启动应急机制,展现出超大城市疫情防控的精准与高效,24小时内,疾控部门完成流调溯源,确定密切接触者并实施隔离;相关社区和场所进行封控管理,开展全员核酸检测;机场、车站等交通枢纽加强查验力度,这套成熟的应急体系是北京历经多次疫情考验后积累的宝贵经验,即便响应如此迅速,病毒仍有机会突破防线,这不得不让我们思考:在坚持“动态清零”总方针下,我们的防控网络是否存在难以完全规避的漏洞?

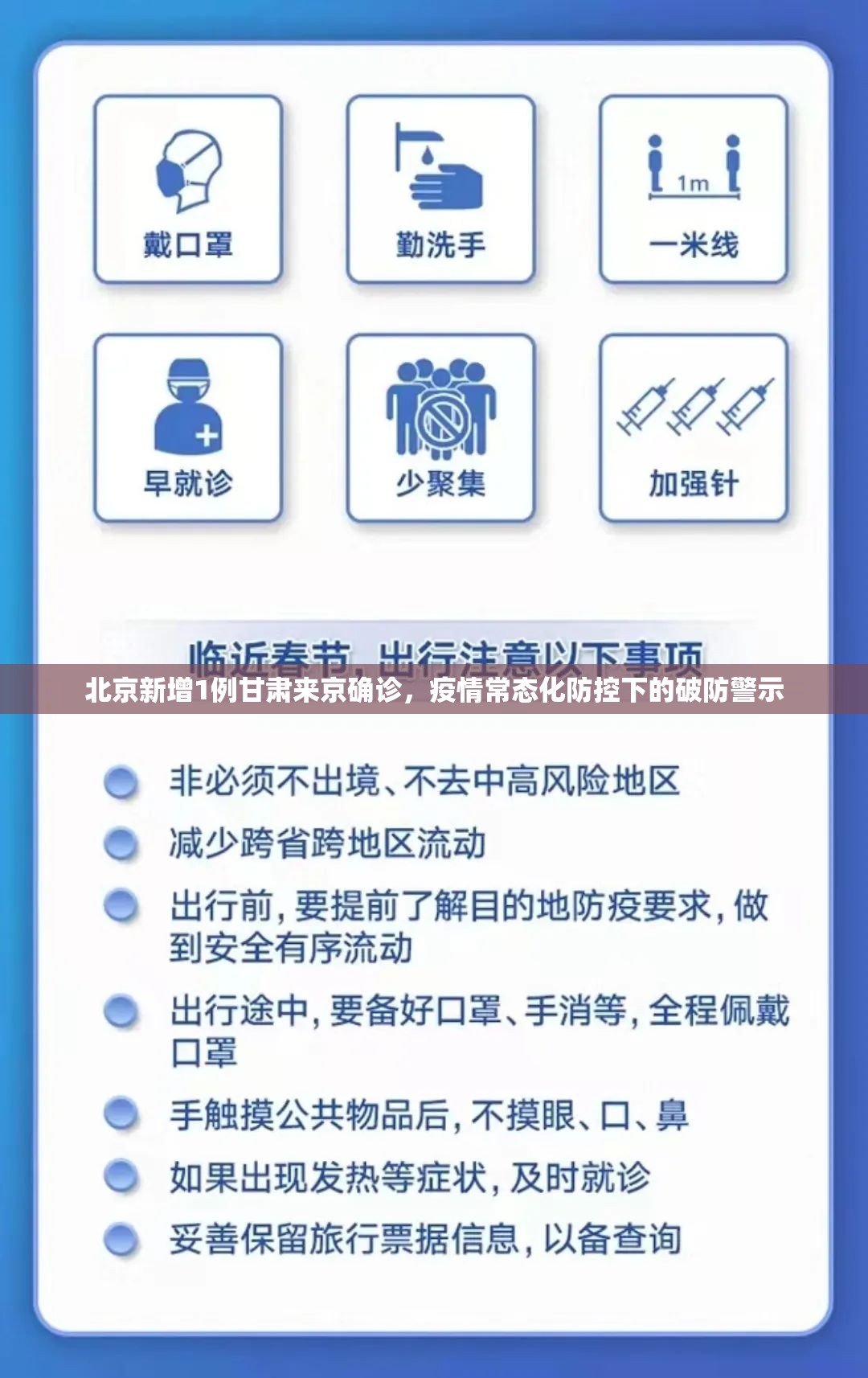

深入分析,这起案例暴露了当前疫情防控体系的几个薄弱环节,首先是核酸检测的时效性问题,48小时阴性证明作为通行凭证,难以覆盖病毒的完整潜伏期,其次是区域间防控标准与执行力的差异,一些地区可能存在防控松懈、检测质量参差不齐等情况,公众防护意识随着疫情时间的延长而出现疲劳,戴口罩、保持社交距离等基本防护措施执行度有所下降,这些因素共同构成了疫情跨省传播的土壤。

疫情防控不仅是医学问题,更是复杂的社会治理考题,这起甘肃来京确诊病例引发了我们对于平衡疫情防控与社会经济发展的深度思考,我们要坚持必要的防控措施,不能因长时间低风险而松懈;也要避免“一刀切”的过度防控,尽量减少对经济社会运行和民众生活的影响,这就需要更加科学、精准的防控策略,基于风险评估实行差异化管控,而非简单阻断人员流动。

从更广阔的视角看,这起病例也提醒我们全球疫情背景下的中国防控挑战,当世界多数国家选择“与病毒共存”策略,中国依然坚持严格的防控措施,这种独树一帜的做法在保护人民健康方面成效显著,但也面临越来越大的压力,如何在全球疫情大环境下守住国门,又保持必要的国际交往,是摆在面前的现实难题,此次甘肃来京病例可以说是全球疫情国内映射的一个缩影。

面对未来,我们需要构建更加坚固的疫情防控体系,这包括推动疫苗接种全覆盖,尤其是加强针的接种;完善区域协同防控机制,缩小各地防控能力差距;加强科技支撑,如推广更快速的检测技术;提升公众健康素养,使个人防护成为自觉行为,也要做好心理准备,认识到人类与新冠病毒的斗争可能是长期的,需要有打持久战的耐心和智慧。

北京新增1例甘肃来京确诊案例,虽然只是单个病例,却如同一面镜子,映照出我国疫情防控进入新阶段面临的挑战与思考,它提醒我们,疫情防控是一场没有终点的马拉松,任何松懈都可能让之前的努力功亏一篑,只有始终保持警惕,不断完善防控策略,才能在守护人民健康与维持社会正常运转之间找到最佳平衡点,秋天的这起病例,应当成为我们继续前行的动力,而非恐慌的理由。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/10984.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《北京新增1例甘肃来京确诊,疫情常态化防控下的破防警示》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...