南京禄口国际机场的疫情破防,德尔塔毒株的迅速扩散,不仅打破了国内持续多日的平静,更在公众心中投下了一颗深水炸弹:为什么在疫苗接种率已超15亿剂次的情况下,疫情依然会发生?我们辛苦接种的疫苗,难道真的没用了吗?这个尖锐的问题,如同阴云般笼罩在不少人心头,要拨开迷雾,我们需要回归科学,理性审视疫苗在这场复杂战“疫”中的真实角色。

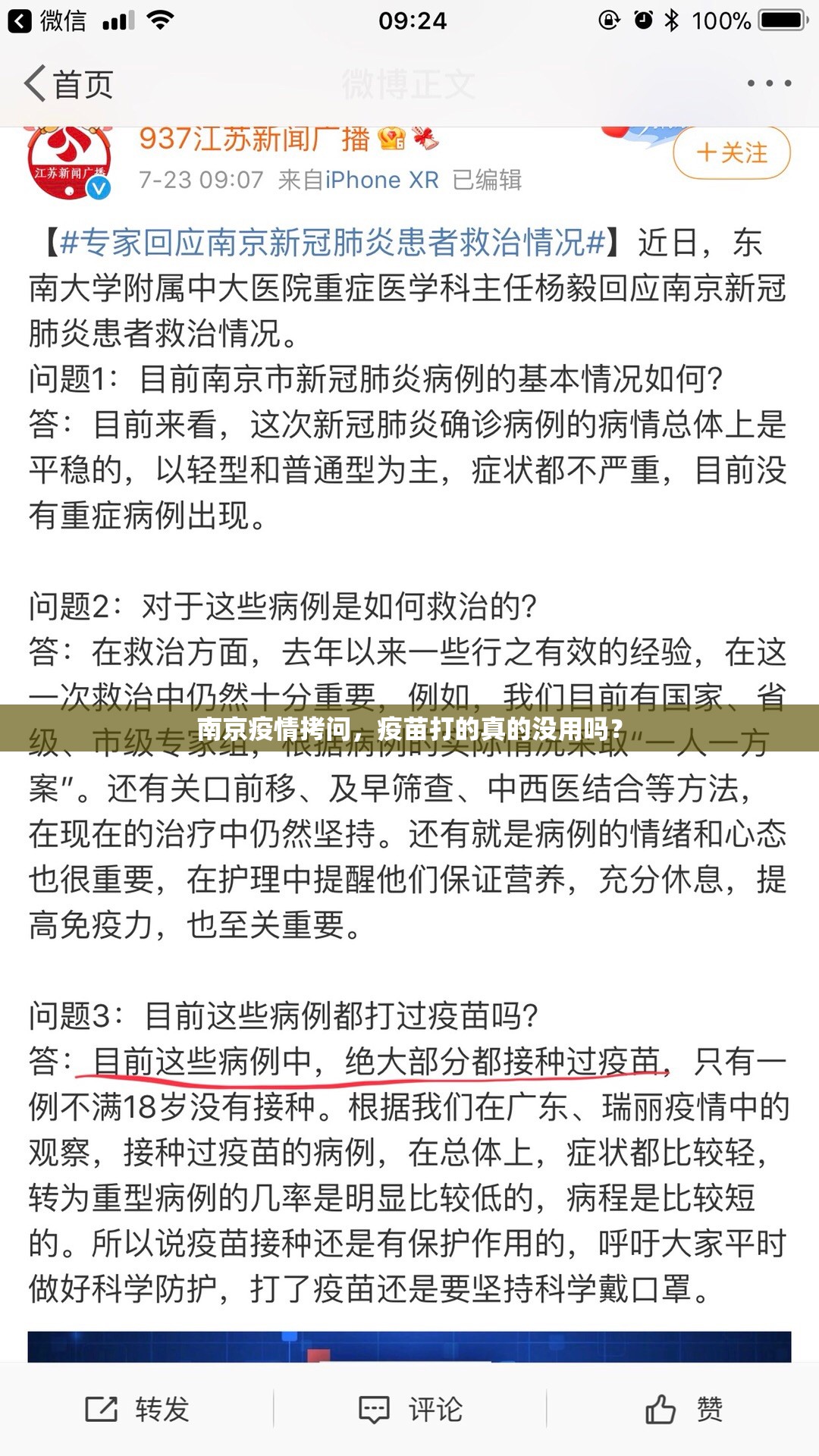

必须斩钉截铁地明确一个核心科学事实:疫苗绝不是“无用”,而是对抗新冠病毒,尤其是德尔塔等变异毒株最关键的武器。 此次南京疫情,以及后续的传播链条,恰恰为我们理解疫苗的“有用性”提供了一个现实的观察窗口,疫苗的保护作用,主要体现在预防感染(尤其是阻断传播)、预防发病、预防重症以及预防死亡这三个层面,而当前所有获批的疫苗,其最高优先级和最为确定的效果,正是极大地降低重症率和死亡率,从全球数据到南京、广州等地的实际情况都表明,完成全程接种的感染者,其发展为重症或危重症的风险显著降低,绝大多数表现为无症状或轻症,这,正是疫苗在关键时刻守护生命的最宝贵价值——它可能无法完全阻止病毒“敲门”,但能极大地阻止病毒“放火杀人”。

公众的“无用”之感,很大程度上源于对疫苗效用的过高期待与病毒残酷现实之间的落差,我们潜意识里渴望的是一种“ sterilizing immunity”( sterilizing immunity,即 sterilizing immunity),即接种后就能高枕无忧,病毒无法近身也无法传播,但面对传染性极强的德尔塔毒株,现有疫苗在预防感染(尤其是无症状感染)和阻断传播方面的效力确实有所下降,这导致了“突破性感染”(完成接种后仍被感染)病例的出现,南京疫情初期机场工作人员的突破性感染,正是病毒变异与防控环节存在漏洞共同作用的结果,这并非疫苗的“失败”,而是提醒我们,疫苗是防御的核心支柱,但绝非唯一的城墙。

将南京疫情的发生简单归咎于“疫苗没用”,是一种危险的误解,疫情的破防,是多重因素叠加的后果:国际机场这一“国门”第一线的高风险环境、防控措施可能存在的松懈或漏洞(如保洁人员国际国内航班混合操作)、德尔塔毒株无与伦比的传播力(R0值估计可达5-8),以及全球疫情大背景下输入压力的持续存在,疫苗在此刻的作用,更像是一张强大的“安全网”,它无法阻止所有“坠落”(感染)的发生,但能确保绝大多数人不会“摔成重伤”(重症或死亡),如果没有这张网,疫情的后果将不堪设想。

面对“疫苗无法100%防感染”的现实,我们是否就束手无策?答案显然是否定的,这正是“免疫屏障”概念至关重要的原因,当人群中有足够高比例的个体通过接种疫苗或自然感染获得免疫力时,病毒传播的链条就会被打断,传播速度会大幅减缓,从而保护那些无法接种疫苗或免疫反应较弱的人群(如部分老年人、有基础疾病者、儿童),南京疫情以及更早的广州疫情都警示我们,接种率必须足够高,才能形成有效的群体免疫,减缓病毒传播,为疫情防控争取宝贵时间,当前的紧迫任务,就是加速推进全民疫苗接种,特别是易感人群的接种覆盖,尽快筑起这道坚实的群体防线。

南京疫情也凸显了“非药物干预措施”(NPIs)与疫苗协同作战的极端重要性,无论疫苗接种进展到哪一步,戴口罩、勤洗手、保持社交距离、减少不必要的聚集这些被实践证明有效的公共卫生措施,在可预见的未来都不可或缺,它们是弥补疫苗在防感染方面不足的关键手段,是与疫苗共同构筑的“双保险”,尤其在出现本土病例时,快速、精准的流调溯源、大规模核酸检测、必要的隔离封控,都是迅速扑灭局部疫情的必要组合拳。

南京疫情非但不能证明疫苗“无用”,反而以一场严峻的压力测试,凸显了疫苗在降低疾病危害层面的决定性作用,并警示我们构建全民免疫屏障的紧迫性,以及坚持综合防控策略的必要性,将疫情控制的责任完全寄托于疫苗的单兵突进,是不切实际的;而因突破性感染的出现就质疑甚至否定疫苗的价值,更是因噎废食,面对狡猾且不断变异的病毒,我们没有“一招制敌”的魔法,唯有依靠疫苗作为基石,配合严格的公共卫生措施,并保持高度的社会警觉与个人防护意识,才能在这场持久战中掌握主动,疫苗打的不是“没用”,而是我们在这场复杂博弈中,最可靠、最根本的“铠甲”与“底气”。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/11065.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《南京疫情拷问,疫苗打的真的没用吗?》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...