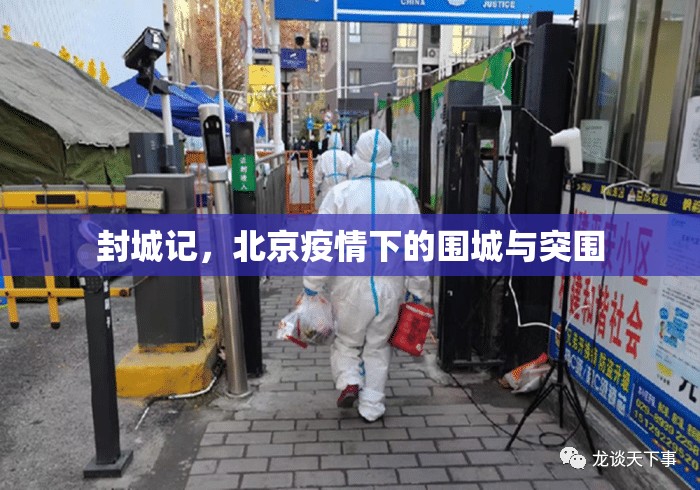

初春的北京,玉兰正待绽放,却被一场突如其来的疫情按下了暂停键,街道空旷,商场闭户,地铁不再拥挤——这座拥有两千多万人口的超级都市,在病毒的威胁下选择了“封”,这个简单的汉字,如同一道无形的墙,将城市内外分隔成两个世界。

“封”的背后,是北京作为首都的特殊使命,与武汉封城时的悲壮不同,北京的“封”更像是一场精密的外科手术:封控区精准到某个单元楼,管控区限定在某个街道,保障区维持基本运转,大数据流调、网格化管理、多轮核酸筛查——现代科技为这座古城编织了一张智能防疫网,朝阳群众不再只是举报明星吸毒的民间力量,更成为社区防控的毛细血管;西城大妈不仅戴着红袖标巡逻,还学会了使用健康宝小程序,这种“精准封控”,既是对武汉经验的升华,也是超大城市治理的一次压力测试。

“封”字的背后,远不止政策与数据,后海酒吧街的老板在朋友圈写道:“我的爵士乐还在,但缺少了听众。”他开始了线上直播,对着空荡荡的舞台演唱,南锣鼓巷的文创店主将商品搬上电商平台,附上手写明信片:“等解封了,记得来店里喝茶。”这些微观叙事,拼凑出北京特有的韧性——既保持着皇城根下的从容,又焕发着中关村的创新活力。

更值得记录的是那些“围城”中的人,国贸的白领们第一次发现,原来朝阳公园的落日如此美丽;外卖骑手成为城市动脉,他们的电动车穿梭在长安街时,仿佛在完成某种仪式;高校里的学生隔着栅栏与恋人相见,戏称这是“世界上最远的距离”,这些日常的变形,折射出人类适应能力的惊人弹性,一位在隔离酒店度过生日的外交官在日记中写道:“窗外的北京沉默如谜,但我知道,这种沉默正在积蓄破晓的力量。”

北京的“封”之所以不同于其他城市,在于它始终保持着两个维度的开放:一是信息透明度的开放,每日疫情发布会成为市民的情绪稳定器;二是生命通道的开放,紧急就医、物资保障始终留有绿色通道,这种“封而不死”的智慧,源自这座城市深厚的历史积淀——从元大都的城郭到明清的九门,北京自古懂得如何在封闭中保持流动。

当封锁逐步解除时,我们看到了一种深刻的转变:戴口罩不再是强制要求而成为文明习惯,扫码不再是负担而成为社交礼仪,这种转变暗示着,疫情终将过去,但它留下的社会治理升级、公共卫生意识、邻里关系重构,或许会成为北京新的城市基因。

站在景山上眺望,紫禁城的金顶在阳光下熠熠生辉,这座见过太多兴衰的古城正在告诉我们:“封”终究是暂时的姿态,而生活永远在寻找出口,每一扇紧闭的房门后,都有一颗向往春天的心;每一道隔离栏的两边,都流淌着同样温热的人间烟火,北京的故事,从来不是关于如何被围困,而是关于如何在围困中,一次次完成文明的突围。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/11866.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《封城记,北京疫情下的围城与突围》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...