2022年12月,中国宣布对新型冠状病毒感染实施“乙类乙管”,并逐步取消入境隔离措施,这标志着历时三年的严格疫情防控政策迎来重大转折,疫情的“开放”并非一蹴而就,而是科学评估、社会需求和全球形势共同作用的结果,本文将从时间节点、开放背景、影响因素以及未来启示等方面,探讨疫情开放的历程。

开放的时间节点

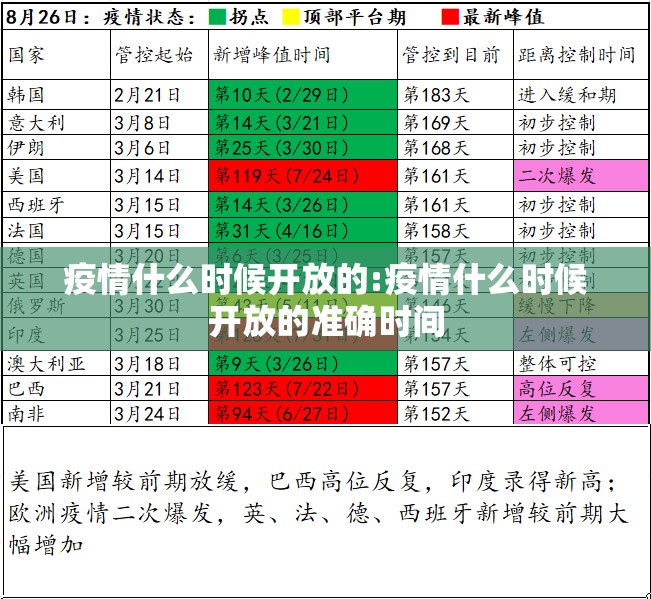

全球范围内的疫情开放时间因国而异,中国在2022年末至2023年初逐步调整政策,取消大规模核酸检测和健康码查验,并恢复国际旅行,这一过程与全球趋势一致:许多国家如美国、英国等在2021年至2022年通过疫苗接种实现了阶段性开放,而中国则基于奥密克戎毒株致病性减弱、疫苗接种率提升等因素,在2022年底迈出关键一步,值得注意的是,疫情开放是一个动态过程,而非某个单一日期,它涉及政策松绑、社会适应和公共卫生体系的转型。

开放的背景与原因

疫情开放的决策源于多重因素,科学证据显示,奥密克戎变异株的致病性较早期毒株显著降低,尽管传播力强,但重症率和死亡率下降,这减轻了医疗系统的压力,疫苗接种的普及为开放提供了基础——截至2022年底,中国全程接种率超过90%,构建了一定程度的免疫屏障,社会经济压力也成为开放推手:长期封控对就业、消费和民生造成影响,公众对恢复正常生活的需求日益迫切,全球其他国家的开放实践也为中国提供了借鉴,促使政策制定者平衡疫情防控与经济发展。

开放过程的影响与挑战

开放带来希望,也伴随挑战,社会活力迅速恢复:旅游、餐饮等行业复苏,国际交流逐步重启,公众心理从焦虑转向适应,开放初期出现了感染高峰,短期医疗资源紧张,老年人和基础疾病患者面临较大风险,这暴露了公共卫生体系的薄弱环节,如基层医疗能力不足和应急响应机制待完善,开放不等于疫情结束,病毒变异的不确定性要求持续监测和科学应对,中国的开放过程强调“稳中求进”,通过分级诊疗、药物储备和健康宣传来 mitigate 风险,体现了政策灵活性。

未来启示与反思

疫情开放是人类与病毒共存的实践,它留给我们的不仅是时间节点的记录,更是对全球公共卫生治理的深刻反思,开放决策应基于科学而非政治,需兼顾数据透明和社会公平,加强医疗卫生体系建设是关键,包括投资基层医疗、完善监测网络和促进国际合作,公众教育至关重要——提高健康素养、消除信息鸿沟能增强社会韧性,疫情可能转为地方性流行,但开放精神应延续:在不确定性中寻求进步,在挑战中守护民生。

疫情的开放是2022年至2023年初的全球性转折,中国在这一过程中秉持生命至上、科学精准的原则,它提醒我们,开放不是终点,而是新常态的开始,唯有团结、理性与创新,才能让社会在后疫情时代真正焕发生机。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/1291.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《疫情什么时候开放的:疫情什么时候开放的准确时间》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

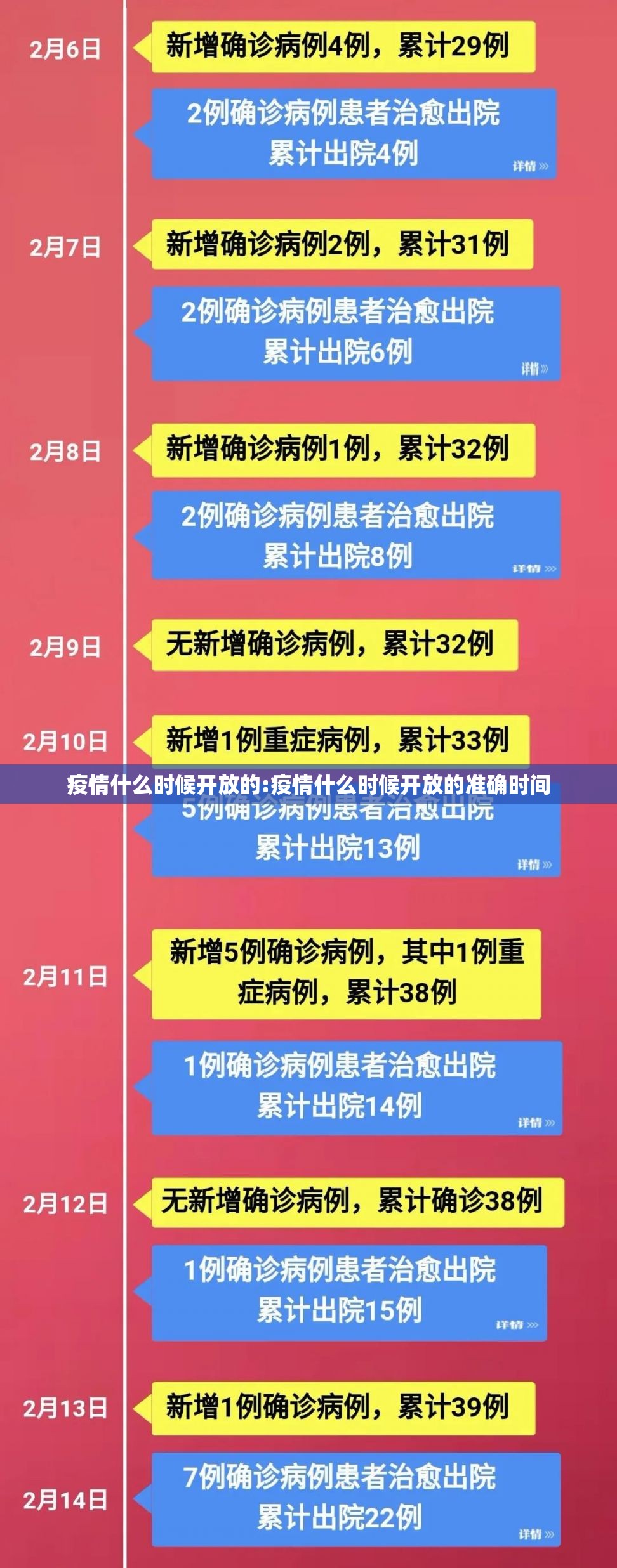

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...