2022年以来,中国多地经历了新冠疫情的反复冲击,其中天津、上海和内蒙古的疫情发展尤为引人关注,这三地因其地理位置、人口结构和社会经济特点的不同,展现了疫情防控的多样性和复杂性,从天津的奥密克戎变异株首战,到上海的规模化爆发与封控管理,再到内蒙古的边境输入风险,每一地的抗疫历程都为中国乃至全球的疫情防控提供了宝贵的经验与教训,本文将围绕这三地的疫情发展、防控措施及社会影响展开分析,探讨其背后的启示与反思。

天津:奥密克戎的首战与快速响应

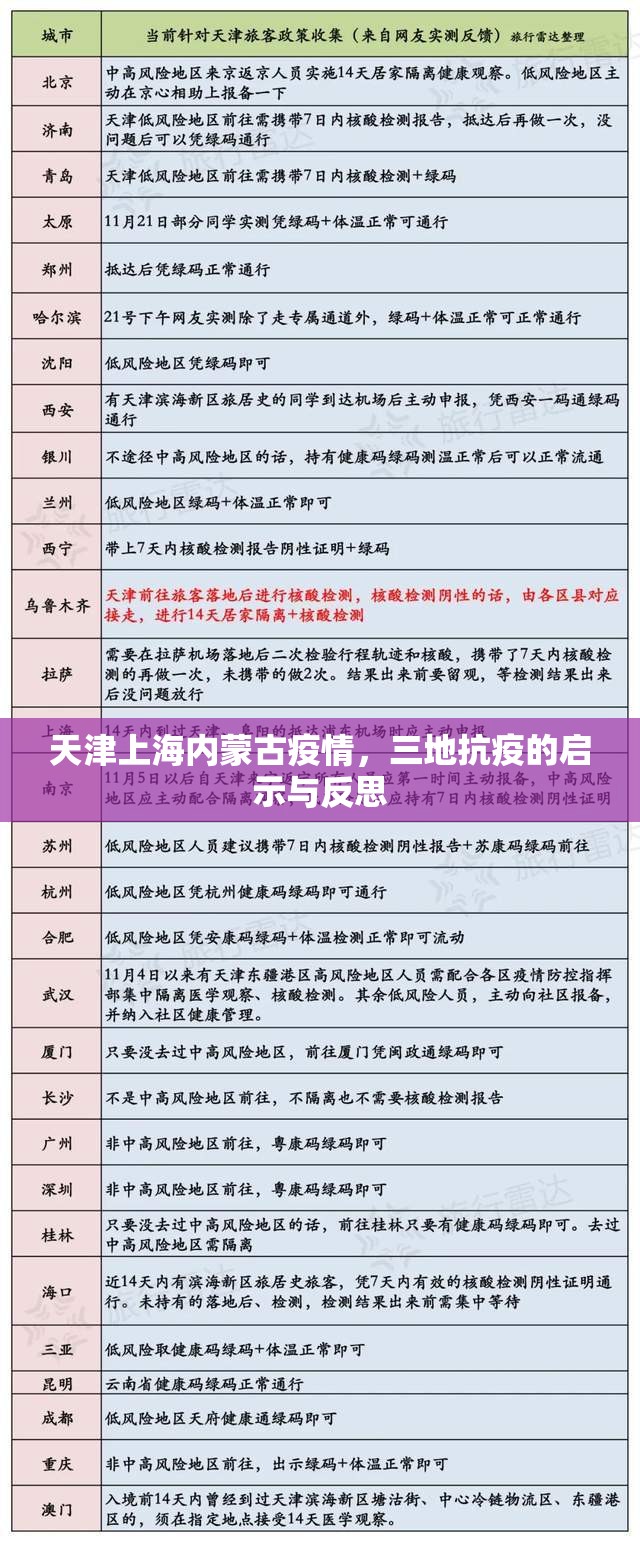

天津作为北方重要港口城市和首都北京的“护城河”,在2022年初成为中国首个报告奥密克戎变异株本土传播的城市,这一疫情始于2022年1月,迅速在社区和学校中扩散,引发了全国关注,天津的应对凸显了“早发现、快处置”的原则:通过大规模核酸检测、精准流调和区域封控,在两周内控制了疫情扩散,天津在疫情初期就启动了全市范围的筛查,单日检测量超千万人次,并利用数字化手段追踪密切接触者,有效遏制了传播链。

天津疫情的成功控制,得益于其强大的基层医疗体系和公众配合,但同时也暴露了一些问题,如初期医疗资源紧张、部分民众对频繁检测的疲劳感,天津经验表明,面对高传染性变异株,快速响应和科学精准的防控是关键,但需平衡经济和社会运行,避免“一刀切”带来的次生问题。

上海:规模化疫情与封控管理的挑战

与天津相比,上海的疫情更为严峻,2022年3月,上海遭遇奥密克戎BA.2变异株的冲击,感染人数迅速攀升,成为自武汉疫情以来中国最大规模的本地爆发,上海作为国际化大都市,人口密集、流动性高,初期防控面临巨大压力,尽管采取了全域静态管理和多轮核酸检测,但疫情仍持续了数月,对市民生活、经济和社会心理造成了深远影响。

上海的抗疫历程引发了广泛讨论,封控措施有效降低了病毒传播,体现了“动态清零”政策的决心;也暴露了城市应急管理的短板,如物资配送困难、医疗资源挤兑,以及部分民众的心理健康问题,上海疫情提醒我们,超大城市在疫情防控中需更注重人性化和精细化,例如加强社区服务、优化供应链保障,并建立更灵活的公共卫生体系,从长远看,上海的经验推动了疫苗接种和分级诊疗的普及,为后续政策调整提供了参考。

内蒙古:边境输入与常态化防控

内蒙古作为中国北部边境地区,疫情主要源于境外输入,尤其是与蒙古国和俄罗斯接壤的陆路口岸,自2020年以来,内蒙古多次出现本土病例,如2021年底的满洲里疫情和2022年的二连浩特疫情,多与跨境货物和人员流动相关,内蒙古的防控策略侧重于“外防输入、内防反弹”,通过加强边境管控、闭环管理和区域协作,有效阻断了传播链。

内蒙古疫情的特点在于其地理和民族因素,地广人稀的草原地区防控难度较低,但边境城市人口密集,易成为疫情爆发的“火种”,作为多民族聚居区,疫情防控需兼顾民族文化和生活习惯,例如在核酸检测中提供多语言服务,内蒙古经验显示,常态化防控需长期坚持,并加强国际合作,共同应对跨境公共卫生风险。

三地疫情的比较与启示

天津、上海和内蒙古的疫情,虽然背景各异,但都凸显了中国疫情防控的核心理念:人民至上、科学精准,三地的成功之处在于快速动员、全民参与和科技支撑;而教训则指向资源分配、社会心理和应急灵活性,天津的“快”与上海的“严”形成对比,说明防控需因地制宜;内蒙古的“防”则强调边境地区在全球疫情中的特殊角色。

从全球视角看,这三地的疫情反映了新冠病毒的持续变异和疫情防控的长期性,中国需进一步优化防控策略,例如推进疫苗接种、加强基层医疗建设,并探索与病毒共存的可持续路径,疫情也促进了公共卫生体系的改革,如数字健康技术的应用和跨区域协作机制的完善。

天津、上海和内蒙古的抗疫实践,是中国疫情防控的一个缩影,它们不仅展现了中国人民的团结与韧性,也为全球抗疫提供了中国智慧,面对未来可能出现的疫情反复,我们需从这些经验中汲取教训,坚持科学防控、以人为本,共同构建更具韧性的健康社会,只有通过反思与创新,才能在挑战中前行,守护人类共同的家园。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/14812.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《天津上海内蒙古疫情,三地抗疫的启示与反思》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:自2019年底新冠疫情在全球暴发以来,中国各地都经历了不同程度的疫情冲击,重庆作为中国西南地区的重要直辖市和交通枢纽,其疫情发展也备受关注,重庆疫情是什么时候开始的?本文将从时间线、关键事件、防控措施和社会影响等方面,详细探讨重庆疫情的起源...