在长江这条奔腾不息的黄金水道上,南京与武汉如同两颗璀璨的明珠,遥相呼应,自古以来,两座城市便因水道相连,人员往来频繁,文化交融深厚,从明清时期的漕运商旅,到近代的工业迁徙,再到当下的创新协同,南京与武汉之间的人员流动,不仅承载着个体的梦想与奋斗,更折射出区域发展的宏大叙事,当我们聚焦“南京来武汉人员”这一群体时,看到的是一幅充满活力与韧性的时代画卷。

南京来武汉人员的流动,首先源于两座城市在经济与产业上的高度互补,作为长三角经济圈的核心城市之一,南京在电子信息、智能制造等领域优势突出;而武汉作为中部崛起的引擎,在光电子、汽车制造、生物医药等方面独具特色,近年来,随着长江经济带战略的深入推进,两地的产业协作日益紧密,许多南京的科技人才、管理精英选择西进武汉,或参与重大项目建设,或引领创新创业浪潮,在武汉东湖高新区,来自南京的科研团队与本地企业合作,攻克了多项光通信技术难题;在武汉经济技术开发区,南京汽车工程师带来的智能化生产线改造方案,显著提升了生产效率,这种以人才为纽带的产业互动,不仅加速了技术溢出效应,更推动了两地经济结构的优化升级。

除了经济因素,教育与社会资源的吸引也是南京人员来汉的重要动因,武汉拥有近百所高校和众多科研机构,高等教育资源富集,而南京同样是科教重镇,两地在学术交流、联合培养等方面合作频繁,每年,大量南京学子赴武汉大学、华中科技大学等名校深造;许多教师、研究人员通过访学、项目合作等方式短期驻留,这种跨区域的教育流动,不仅丰富了个体的学识与阅历,更促进了学术思想的碰撞与创新,武汉作为国家中心城市,医疗、文化等公共服务水平不断提升,吸引了不少南京的医疗专家、文化工作者前来交流任职,为城市的社会发展注入了新活力。

文化层面的交融,则为南京来武汉人员的故事增添了深厚底蕴,南京作为六朝古都,文化典雅含蓄;武汉作为荆楚故地,气质豪迈奔放,当南京人带来精细的秦淮文化、严谨的学术传统时,他们也潜移默化地吸收着武汉的码头文化、市井烟火,在武汉的街头巷尾,南京风味的盐水鸭店与本地热干面摊比邻而居;在高校讲堂里,吴侬软语的学术报告与铿锵有力的楚地乡音交织共鸣,这种文化互鉴,不仅消解了异地生活的疏离感,更塑造了一种“双城认同”——许多长期在武汉生活的南京人,既保留着对故乡的眷恋,又生发出对武汉的归属感,这种认同,正是中华文化多元一体、和谐共生的生动体现。

人员流动的背后,也伴随着挑战与适应,初到武汉的南京人,需面对气候差异、方言障碍等问题;在职业发展上,也可能遭遇市场竞争、资源分配等压力,但这一群体展现了惊人的韧性:他们通过同乡会、行业联盟等组织互帮互助,利用跨区域人脉拓展商机,更以开放心态融入本地生活,从政府部门到社区网格,武汉也通过完善居住证政策、提供就业辅导等措施,助力新来人员安居乐业,这些努力,让流动不再是孤立的个体奋斗,而成为社会共同支撑的协同发展。

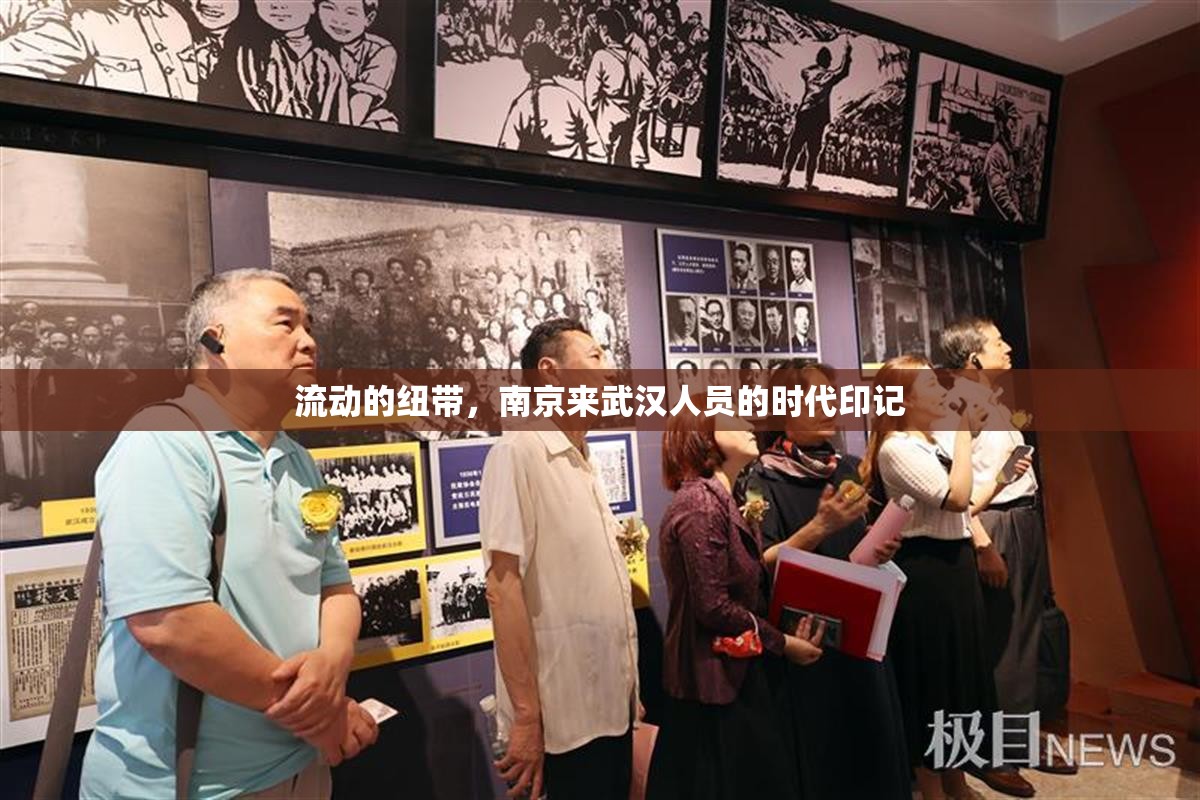

纵观历史,从唐宋时期的商帮往来,到民国时期的知识分子西迁,南京与武汉的人员交流始终是推动社会进步的重要力量,在“双循环”发展新格局下,这种流动更被赋予了时代意义:它不仅是区域协同的缩影,更是中国高质量发展的人力资本基石,每一名从南京来武汉的创业者、学子、建设者,既是梦想的追逐者,也是城市的共建者,他们的故事,汇聚成江河奔涌的壮丽诗篇,见证着两地如何在互动中共赢,在流动中新生。

随着长江经济带一体化进程加速,南京与武汉的纽带将更加紧密,我们期待,两地人员流动能进一步打破壁垒,激发更多创新火花,共同书写中国式现代化的精彩篇章,而每一个平凡个体的足迹,终将铭刻在这条大江的浩荡波涛之中,生生不息。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/15551.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《流动的纽带,南京来武汉人员的时代印记》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...