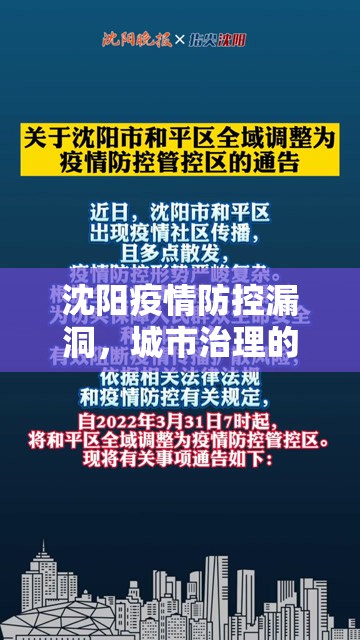

2022年初,沈阳在应对新一轮新冠疫情时暴露出多个防控漏洞,引发社会广泛关注,作为东北地区的重要交通枢纽和工业基地,沈阳的防疫成效不仅关乎本地民生,更对区域经济和社会稳定具有深远影响,从信息传递滞后到基层执行不力,从资源调配失衡到公众配合度下降,这些漏洞不仅加剧了疫情扩散,更折射出城市治理中的深层次问题,本文将从多角度分析沈阳疫情防控的漏洞成因、影响及教训,并提出改进建议,以期为未来公共卫生危机管理提供借鉴。

沈阳疫情防控漏洞的具体表现

-

信息不透明与沟通滞后

在疫情初期,沈阳部分区域出现病例后,相关信息发布存在延迟和模糊现象,流调信息未能及时公开,导致公众无法准确判断风险区域;政策变动频繁却缺乏清晰解读,造成社区和民众执行混乱,这种信息不对称削弱了公众信任,加剧了恐慌情绪。 -

基层执行薄弱与资源分配不均

社区作为防疫的第一道防线,在沈阳疫情中暴露出人力不足、物资短缺等问题,部分街道和居委会未能有效落实封闭管理、核酸检测等措施,而医疗资源(如检测试剂、隔离床位)向重点区域倾斜时,边缘社区和农村地区常被忽视,这种资源失衡导致防控网络出现“断裂点”,为病毒传播提供了可乘之机。 -

跨部门协作低效与技术应用不足

沈阳在跨部门协同防控中表现不佳,例如卫健、交通、公安等部门间数据共享不畅,影响了流调效率和管控精度,数字化工具(如健康码、行程追踪系统)未能全面覆盖老年群体和农村人口,技术屏障进一步放大了防控盲区。 -

公众疲劳与合规性下降

长期防疫导致部分市民出现倦怠心理,对戴口罩、扫码等基本措施配合度降低,而沈阳在宣传教育和舆情引导上的不足,未能有效调动社会参与积极性,使得防控效果大打折扣。

漏洞背后的深层次原因

-

城市治理体系的结构性缺陷

沈阳作为老工业城市,面临转型压力,其治理模式仍带有较强的行政化色彩,缺乏灵活性和适应性,在应急管理中,过度依赖“自上而下”的指令,而基层自治和社会组织参与度不足,导致政策落地时“一刀切”或执行变形。 -

公共卫生基础设施的历史欠账

尽管沈阳医疗资源总量较丰富,但分布不均衡,基层医疗机构设备落后、人才短缺,疫情暴发后,检测能力、隔离点容量等无法快速扩容,暴露了公共卫生体系长期投入不足的问题。 -

社会经济压力下的权衡困境

沈阳经济增速放缓,防疫政策常需要在控制疫情与保障经济间艰难平衡,早期为避免影响生产,部分企业防控措施执行不严,最终引发聚集性传播,这种“重经济、轻防疫”的短期思维,反而导致更严重的损失。

漏洞的影响与后果

-

疫情扩散与民生受创

防控漏洞直接导致沈阳疫情在2022年初快速蔓延,部分区域被迫实行严格封控,市民生活受限,中小企业经营雪上加霜,据不完全统计,当地服务业和制造业因停工损失巨大。 -

公众信任与政府公信力受损

信息不透明和执行不公引发民众质疑,例如个别特权事件曝光后,加剧了社会对立情绪,长期来看,这种信任危机可能影响未来政策推行效果。 -

区域协同防控受阻

沈阳作为辽宁乃至东北的枢纽,其防控漏洞对周边城市形成溢出效应,增加了区域联防联控的难度。

教训与改进建议

-

构建透明高效的应急通信机制

政府需建立统一、及时的信息发布平台,通过多语言、多渠道(如社区广播、短视频)确保信息触达所有群体,引入专家和公众参与政策解读,增强沟通可信度。 -

强化基层治理与资源均衡配置

增加社区防疫人力投入,通过培训提升基层工作人员应急能力;优化物资调配机制,向弱势群体和农村地区倾斜资源,筑牢防控网络末端。 -

推动技术赋能与跨部门协同

完善数字化防疫系统,开发适老化工具,打破数据孤岛,建立常设性应急指挥中心,统筹卫健、交通、公安等部门行动,提升响应效率。 -

注重社会心理与长期韧性建设

通过宣传教育和激励机制缓解公众防疫疲劳,鼓励社会组织参与志愿服务,加大公共卫生投入,构建“平战结合”的医疗体系,提升城市整体抗风险能力。

沈阳的疫情防控漏洞是一次深刻的治理警示,它揭示了城市在应对突发公共卫生事件时可能存在的系统性弱点,唯有从制度、技术、社会三个维度协同改革,才能织密防控网络,筑牢生命防线,沈阳及其他城市应以此为鉴,将危机转化为优化治理的契机,真正实现发展与安全的动态平衡。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/16329.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《沈阳疫情防控漏洞,城市治理的警示与反思》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...