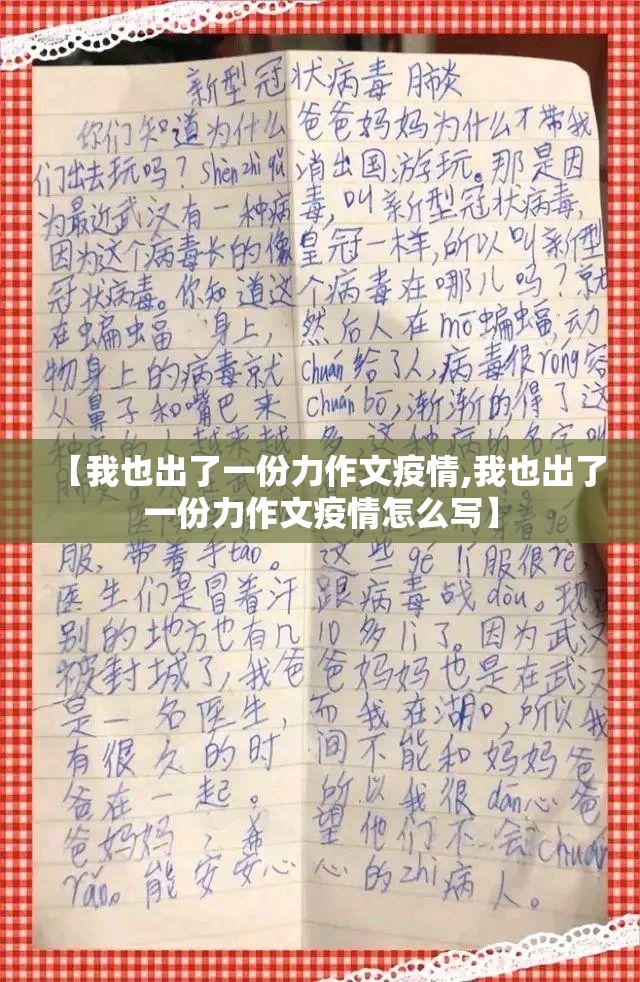

2020年冬天,武汉封城的消息传来时,我正在晋北老家过寒假,村庄被白雪覆盖,寂静如亘古,手机屏幕上滚动的疫情数字与窗外安静的田野,仿佛两个平行世界,父亲是村卫生所的医生,那个清晨,他穿上多年未用的白大褂,语气凝重:“这次,谁都躲不过。”

我没想到,这场灾难会成为我青春的分水岭,更没想到,我的“一份力”会以如此意想不到的方式呈现。

起初,我的“出力”只是被动配合——戴口罩、量体温、宅在家里上网课,直到正月十五那天,村长急匆匆跑来:“娃,你识字多,能不能帮帮忙?”原来,村里要建立疫情排查档案,但村干部平均年龄55岁,面对电脑表格束手无策。

那个下午,卫生所里堆满了纸质登记表,王大爷的体温记录、李婶的返乡时间、张家儿子的务工地点……一切信息杂乱无章,我打开带来的笔记本电脑,建起第一个Excel表格,当我在“备注”栏里敲下“已联系,无异常”时,忽然意识到:这些冰冷的数据背后,是一个个具体的人。

真正的挑战在三天后到来,镇里要求建立电子健康档案,但村里许多老人没有智能手机,更别说健康码了,我提出帮他们申请,却遭遇了意想不到的阻力。

“要照相?不行不行,老了丑得很。”八十岁的赵奶奶直摆手。 “身份证号?谁知道是不是骗人的。”退伍军人张大爷一脸警惕。 最难忘的是独居的刘爷爷,他隔着门喊:“我哪儿也不去,用不着那玩意儿!”

那一刻,我明白了:比病毒更可怕的,是人与人之间的隔阂。

转变从一个小小的发现开始,我在整理旧档案时,注意到刘爷爷的生日快到了,疫情前的每年这天,他都会去镇上看女儿一家,我心生一计,联系他在外地当志愿者的女儿,让她录了一段视频。

当我把手机屏幕转向刘爷爷时,他愣住了,视频里,三岁的外孙女奶声奶气地说:“外公,戴口罩,好好吃饭。”老人颤抖着手接过手机,反复看了三遍,混浊的眼睛湿润了。

“这手机...怎么弄的?”他第一次主动问我。 “要先申请健康码,才能视频。”我轻声说。 那天下午,刘爷爷不仅配合完成了登记,还成了我的“宣传员”,他用浓重的乡音对其他人说:“让娃娃弄吧,能看见娃哩!”

原来,技术最温暖的界面,是人性。

渐渐地,我的“工作”扩展开来,帮留守儿童连接网课平台,教独居老人视频通话,甚至搭建了一个村级微信群,曾经冷清的卫生所,成了村里最热闹的地方——每个人都戴着口罩,保持着距离。

最感动的是正月末,我收到一个特殊的“红包”,赵奶奶拄着拐杖走来,塞给我一双毛线手套:“娃娃,手冻红了,戴上。”后来才知道,她视力不好,这双手套织了整整三天。

离乡返校那天,村长代表村民送我,这个一向刚硬的北方汉子有些哽咽:“娃娃,你不知道你做了多大好事,不只是那些表格,是你让咱们觉得,没被这世道落下。”

列车启动时,我翻看手机里的相册——那些最初抗拒的老人,如今大多学会了自己视频通话;孩子们在群里分享作业;甚至有几个年轻人受我启发,也开始帮邻里团购物资,那一刻,泪水模糊了窗外北国的雪野。

曾经,我以为“出一份力”一定要惊天动地,如今明白:当宏大的历史落下时,每一个普通人用善意接住的微小努力,都是撑起时代的力量,疫情终将过去,但那个冬天教会我的——在隔绝中建立连接,在恐惧中传递温暖,在无常中坚守日常——这将是我一生取之不尽的财富。

我也出了一份力,这份力,是让古老村庄在数字鸿沟前不曾跌落;是让每个具体的人,都不被抽象的数字时代遗忘,这是疫情教给我最深刻的文明之义:无论技术如何迭代,人间温暖的传输速率,永远取决于心灵之间的带宽,而青春最美的样子,就是在时代需要时,毫不犹豫地伸出那双或许稚嫩却足够温暖的手。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/3926.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《【我也出了一份力作文疫情,我也出了一份力作文疫情怎么写】》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...