2023年5月5日,世界卫生组织(WHO)宣布新冠疫情不再构成“国际关注的突发公共卫生事件”(PHEIC),这一决定被全球媒体广泛解读为“官方疫情结束时间”的标志性节点,这一声明是否真正意味着疫情的终结?答案远非简单的是与否,官方疫情结束时间并非一个精确的时刻,而是一个复杂的过程,涉及科学判断、政治决策、社会心理和国际协作的多重维度。

官方声明的科学依据与局限性

世卫组织的声明基于全球疫情监测数据:疫苗接种率提升、重症率和死亡率下降、医疗系统压力缓解,科学家强调,新冠病毒并未消失,而是进入地方性流行阶段,与人类长期共存,官方“结束”更多是管理意义上的转折——从应急响应转向常态化防控,美国、欧盟等地区早在2022年就已逐步解除防疫限制,但病毒变异仍可能导致局部爆发,官方时间表更像一个风险评估的里程碑,而非绝对的终点。

政治决策与公共卫生的平衡

各国政府对“疫情结束”的定义存在显著差异,中国在2022年底调整防控政策,并将新冠病毒感染列为“乙类乙管”,但未明确宣布“疫情结束”,这种谨慎源于大规模人口基数下的医疗资源压力,相反,部分国家为经济复苏和社会稳定,更早释放结束信号,英国在2021年7月解除大部分限制,称“与病毒共存”,政治决策需权衡公共卫生、经济活力与社会心理,导致官方时间表呈现异步性,这种差异揭示了全球治理中的现实矛盾:科学理想与政策落地之间的张力。

社会心理层面的“结束悖论”

公众对疫情结束的感知往往滞后于官方声明,三年疫情重塑了行为模式:口罩习惯、社交距离、远程办公等惯性难以瞬间消除,心理学研究显示,集体创伤的愈合需要时间,部分人群仍存在“疫情焦虑”,日本在2023年解除口罩令后,多数民众仍自愿佩戴口罩,官方时间表无法直接抹去社会记忆,真正的“结束”需依赖个体与集体的心理调适,这种认知差凸显了政策沟通的重要性:官方叙事需兼顾数据与人性,避免“宣布即结束”的简化思维。

国际协作与未来挑战

疫情暴露了全球卫生治理的碎片化,世卫组织的声明虽具象征意义,但无强制约束力,各国执行力度参差不齐,疫苗分配不均、病毒监测能力差异、信息透明度问题持续存在,新病原体的威胁仍未消失,官方“结束时间”可能成为周期性议题,建立更具韧性的全球卫生体系,需强化数据共享、疫苗研发合作和公平机制,否则,下一次疫情来临,人类或将再次陷入“结束时间”的争论漩涡。

结束是开始另一种常态

官方疫情结束时间是一个相对概念,其本质是从危机模式向长效管理的过渡,人类与病毒的斗争从未停止,而是进入新阶段:监测变异毒株、完善公共卫生基础设施、修复社会福祉,真正的终点并非一纸声明,而是全球社会能否从教训中学习,构建更健康的未来,正如世卫总干事谭德塞所言:“这是一个值得庆祝的时刻,但并非停止警惕的理由。”在不确定的世界中,官方时间表的真正价值,或许在于提醒我们:结束与开始,从来都是同一枚硬币的两面。

本文基于公开科学共识与政策分析,旨在提供多维视角,具体防疫措施请遵循所在地官方指南。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zlan/5189.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《官方疫情结束时间(官方疫情结束时间是几号)》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

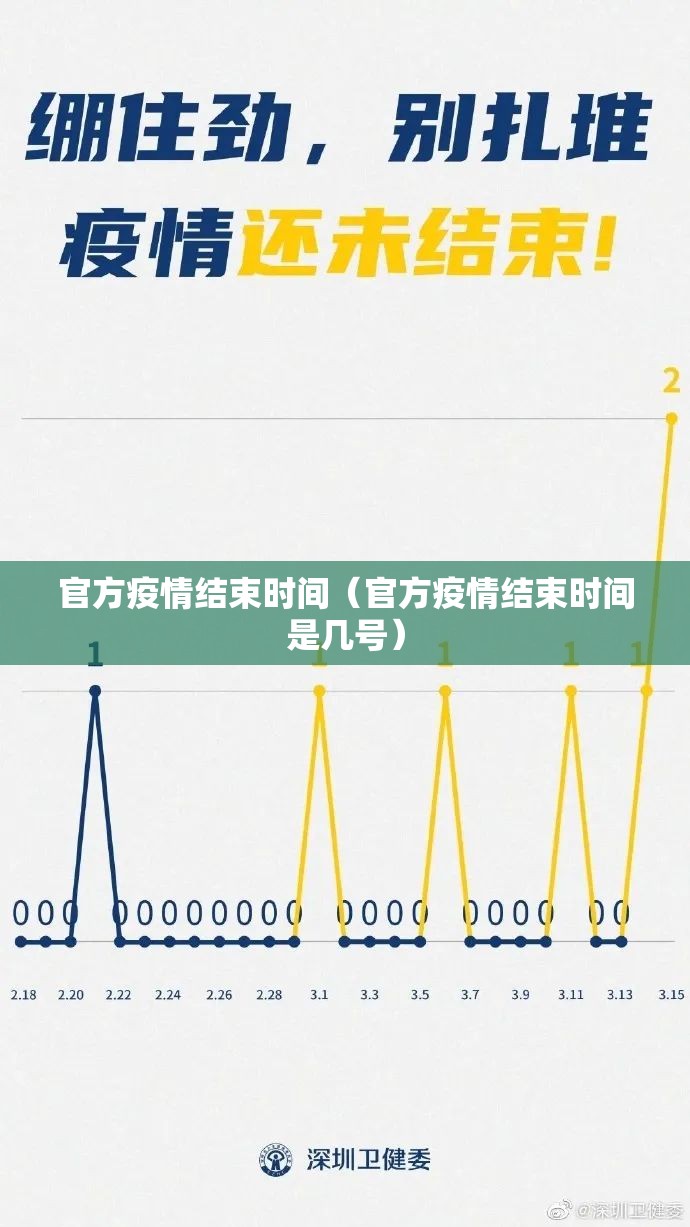

本文概览:烟台市召开疫情防控新闻发布会月15日,烟台市新闻办召开新闻发布会,就近期以来疫情防控情况进行通报。从2月28日起,截至3月15日中午12时,烟台市累计发现本土确诊病例7例,本土无症状感染者11例,涉及莱阳、芝罘、蓬莱、开发区4个区市。莱...