2020年初至2022年底,新冠疫情席卷全球,中国作为最早遭受冲击的国家之一,在坚持“动态清零”政策的同时,也承受了巨大的经济代价,三年来,疫情反复、封锁频发、供应链中断、消费萎缩,这些因素叠加导致国家经济遭受了前所未有的损失,尽管官方未公布精确的总损失数据,但通过宏观经济指标、行业数据和专家分析,我们可以估算出疫情造成的直接和间接经济损失可能高达数万亿人民币,这不仅是一个数字问题,更折射出公共卫生危机下的国家治理难题和长远影响。

直接经济损失:万亿规模的“缺口”

疫情对经济的直接冲击主要体现在GDP增速放缓、财政支出增加和税收减少等方面,根据国家统计局数据,2020年中国GDP增速为2.3%,虽为全球主要经济体中唯一正增长的国家,但较疫情前6%左右的水平大幅下滑,假设没有疫情,按2019年GDP总量99.1万亿元和潜在增长率5.5%计算,2020-2022年三年间,中国经济可能“损失”了约10-15万亿元的产出,这一估算基于模型模拟,包括消费抑制、投资延迟和出口波动等因素。

财政方面,政府为抗疫投入巨大,2020-2022年,全国公共卫生支出增加超过1万亿元,用于核酸检测、疫苗研发、方舱医院建设等,减税降费、企业补贴等经济刺激措施导致财政收入减少,据财政部数据,2022年全国一般公共预算收入同比增长仅0.6%,远低于疫情前水平,这些支出虽必要,但加剧了财政压力,部分地方政府甚至出现债务风险。

行业冲击:旅游业、餐饮业与中小企业的“寒冬”

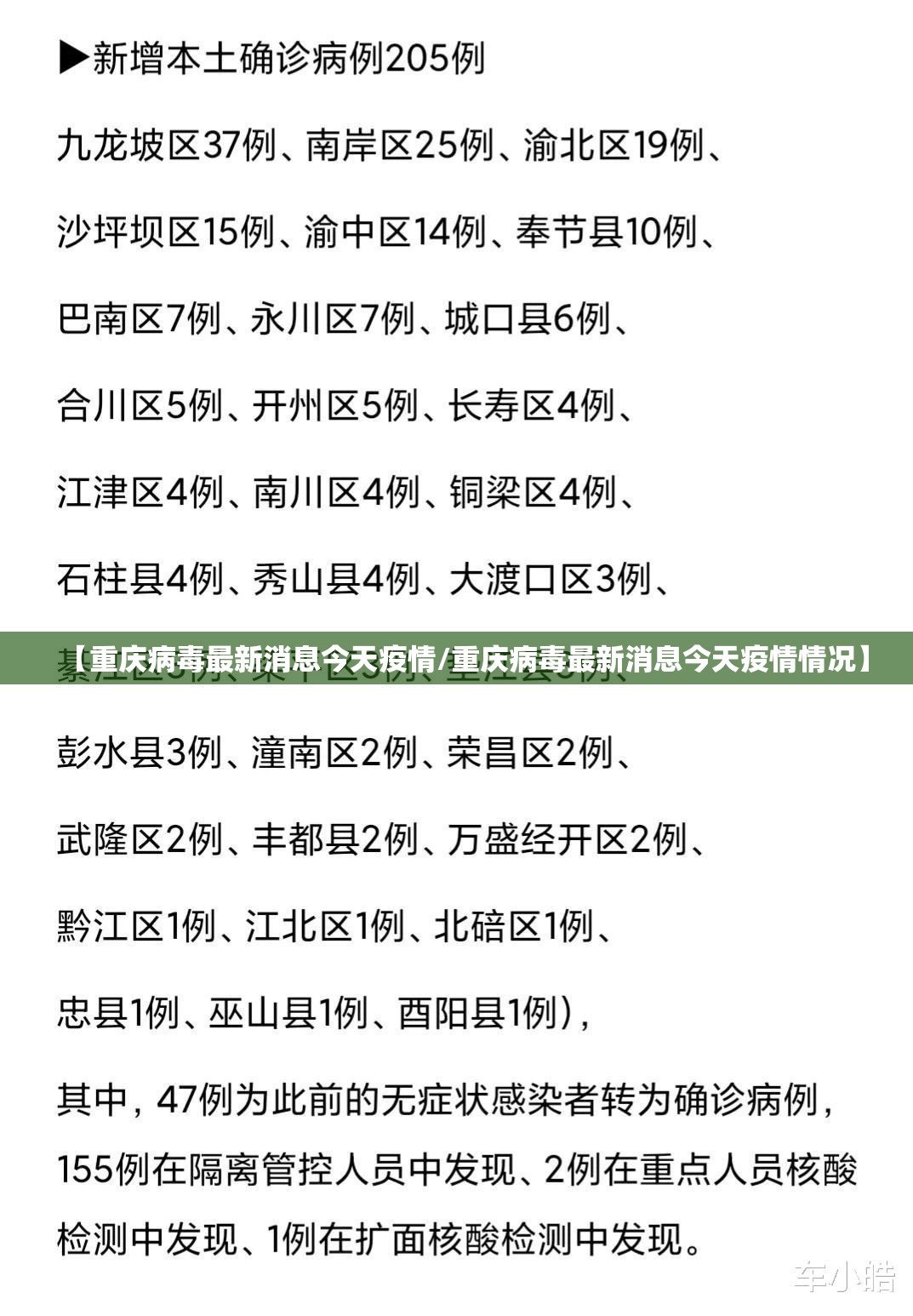

疫情对特定行业的打击尤为严重,旅游业是重灾区——2020年国内旅游收入同比下跌61%,损失约1.2万亿元,餐饮业同样艰难,2022年收入仅恢复至2019年的80%,三年累计损失超万亿元,中小企业更是步履维艰,超过1000万家小微企业因现金流断裂而倒闭,据北京大学研究,这可能导致就业岗位减少超2000万个,间接拉低消费和投资。

供应链中断也放大了损失,封控措施导致制造业停工、物流受阻,汽车、电子等行业面临芯片短缺和成本上升,2022年上海封控期间,全国工业产出环比下降2.9%,凸显了区域封锁的连锁反应。

间接成本:社会负担与长期隐忧

beyond经济数字,疫情还带来难以量化的社会成本,教育中断导致学生学习效率下降,医疗资源挤兑影响常规诊疗,心理健康问题凸显——这些都可能转化为长期生产力损失,世界银行报告指出,疫情或使中国人力资本积累延迟数年,影响未来经济增长潜力。

“动态清零”政策虽有效控制死亡率,但也引发争议,严格的封控虽保全了生命,却付出了经济自由度下降的代价,2022年多地静默管理导致消费信心跌至低谷,社会零售总额同比一度下降11%,这种权衡凸显了公共卫生与经济活动的复杂关系。

复苏之路:政策应对与未来挑战

面对损失,中国政府推出了一系列复苏措施,2020-2022年,货币政策宽松提供流动性,财政政策发力基建投资,“双循环”战略提振内需,2023年疫情防控转段后,经济呈现反弹,但复苏不平衡——服务业恢复快于制造业,消费仍低于预期。

万亿损失背后是结构性挑战,地方政府债务高企、人口老龄化加剧、全球通胀压力,这些因素都可能延缓复苏进程,专家指出,未来需通过科技创新、产业升级和社会保障改革来弥补疫情“伤疤”,例如加大数字经济投资、支持绿色产业,以重塑增长动能。

损失中的反思与希望

三年疫情,国家损失的不只是万亿GDP,还有社会韧性和发展节奏的考验,但从历史看,危机往往催生变革——数字化加速、公共卫生体系完善、经济韧性提升,这些都是疫情带来的“副产品”,估算损失的意义不在于追责,而在于汲取教训:如何平衡短期防控与长期发展,如何更科学地应对未来危机,当前,中国经济正逐步回归正轨,但复苏之路仍需谨慎前行,在不确定性犹存的背景下,万亿数字提醒我们:生命的价值无可估量,而经济的代价也需全社会共同承担与化解。

(字数:约1000字)

注:文中数据基于公开来源和专家估算,具体损失数额因统计口径而异,仅供参考。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zuozhezhuanlan/5649.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《3年疫情国家损失多少亿元/3年疫情国家损失多少亿》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

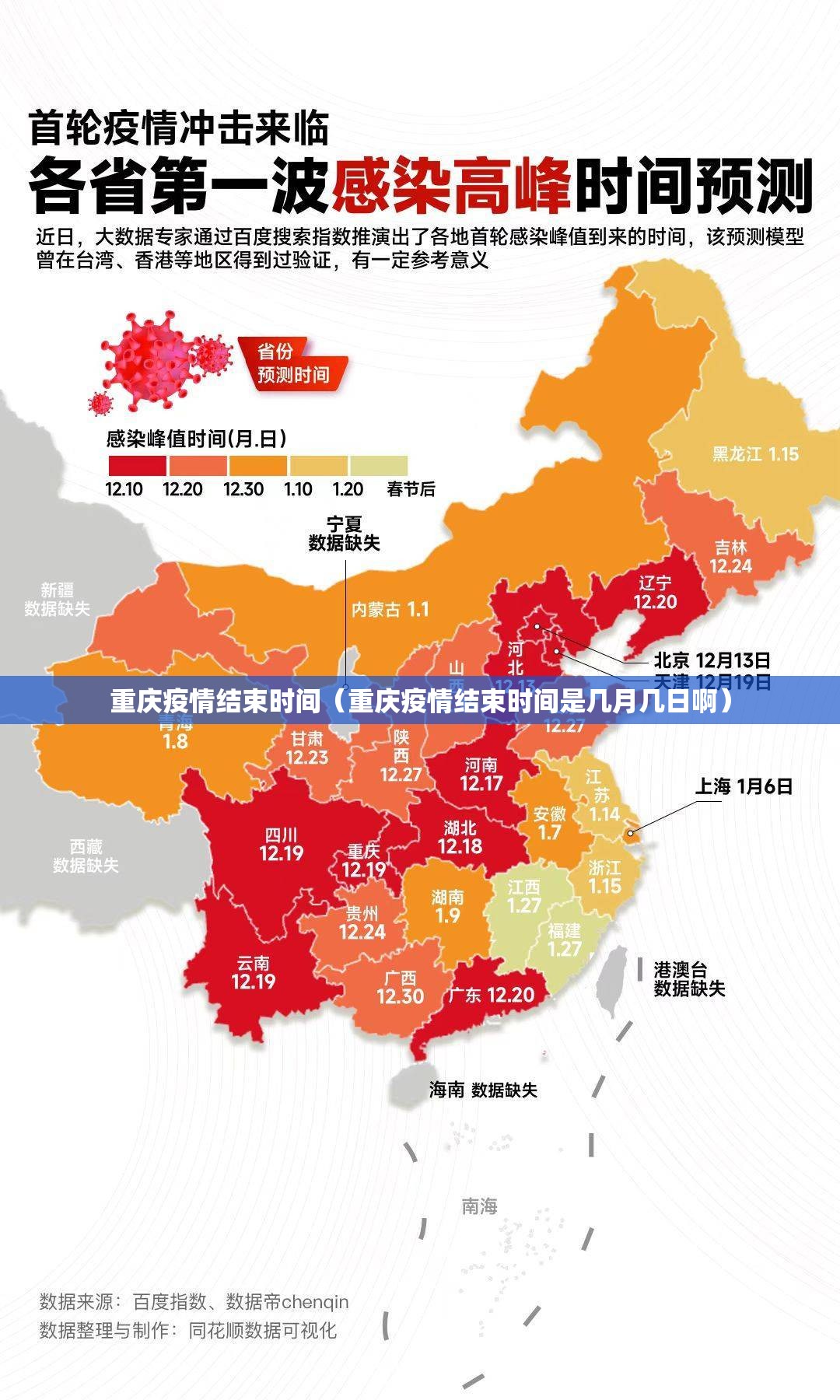

本文概览:2022年末,随着中国疫情防控政策的优化调整,各地疫情发展态势引发广泛关注,作为长江上游的经济重镇和人口密集城市,重庆的疫情结束时间成为政府、专家和市民共同关注的焦点,要探讨这一问题,需从疫情发展规律、防控措施、社会行为等多维度进行分析,而...