2021年的上海,作为中国最具国际化的现代都市之一,面对新冠疫情的反复冲击,展现出了令人瞩目的城市韧性与应对能力,尽管相较于2020年的全球大流行初期,2021年的疫情形势在全球范围内有所缓和,但上海作为国际交通枢纽和经济中心,依然经历了数次局部疫情的考验,这一年,上海在精准防控、社会协调和公共卫生体系建设方面积累了宝贵经验,同时也引发了人们对超大城市疫情管理的深层思考。

疫情背景与局部反复

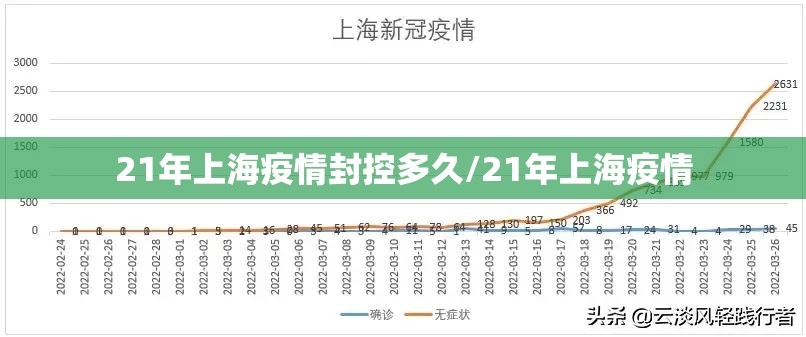

2021年,全球疫情进入常态化阶段,变异毒株(如Delta)的出现使得防控形势依然复杂,上海作为人口密集、流动性极高的超大城市,全年共经历数起局部疫情,其中较为突出的包括年初的浦东机场关联病例、年中的境外输入引发的社区传播等,这些事件虽未导致大规模爆发,但对城市的正常运行和公众心理产生了不小影响。

上海市政府采取了“动态清零”策略,强调快速响应、精准流调和分级管控,在浦东机场疫情中, authorities 迅速锁定传染源,通过大规模核酸检测、密接者隔离和局部封控,在较短时间内切断了传播链,这种高效应对得益于2020年以来建立的常态化防控机制,包括大数据追踪、社区网格化管理和多部门协同作战。

精准防控:科学与人性的平衡

上海在2021年的疫情防控中,尤其注重“精准”二字,与某些地区“一刀切”的封控不同,上海尝试最小化对社会经济的影响,当出现确诊病例时,往往只封闭特定小区或楼栋,而非整个区域;核酸检测则聚焦于高风险群体,避免无差别的大规模筛查造成资源浪费和公众不便。

这种精准模式背后,是强大的科技支撑,上海利用“随申码”等数字工具,实现行程追踪和风险提示;流调队伍的专业化和快速响应能力,确保了疫情信息的透明和及时公布,公众可以通过官方渠道实时获取疫情动态,减少了不必要的恐慌。

精准防控也面临挑战,病毒传播的隐匿性要求防控必须万无一失,任何疏漏都可能引发连锁反应;过度依赖技术可能带来隐私担忧,上海在实践中努力平衡效率与公平、科学与人性,但如何进一步完善这一模式,仍是未来需要探索的课题。

社会协同:市民与城市的共治

2021年的上海疫情中,市民的配合与自律成为防控成功的关键,从佩戴口罩、保持社交距离,到主动接种疫苗、参与核酸检测,上海市民展现了高度的社会责任感和集体意识,这种市民素养并非偶然,而是长期的城市文化和公共服务建设的结果。

社区基层组织的角色尤为突出,居委会、物业和志愿者团队在疫情中承担了大量日常工作:组织检测、配送物资、安抚居民情绪,在局部封控期间,志愿者为隔离居民提供“最后一公里”服务,确保了基本生活需求的满足,这种自下而上的协同机制,弥补了政府资源的不足,增强了社会韧性。

私营企业也积极参与防控,电商平台保障物资供应,科技公司提供数据处理支持,医疗机构扩容检测能力……公私合作模式(PPP)在危机中显示出其价值。

反思与启示:超大城市疫情管理的未来

2021年上海疫情的经验与教训,为全球超大城市提供了重要参考,常态化防控必须建立在健全的公共卫生体系之上,上海拥有优质的医疗资源和人才储备,但在应对大规模疫情时,仍显露出基层医疗压力大、资源分布不均等问题,未来需进一步加大公共卫生投入,完善分级诊疗制度。

精准防控需要更精细化的数据治理,目前的技术手段虽有效,但数据孤岛、信息壁垒依然存在,如何在不侵犯隐私的前提下实现跨部门数据共享,是提升防控效率的关键。

疫情暴露了城市脆弱性,尤其是对外部输入的依赖,上海作为全球化城市,高度依赖国际物流和人流,这使得它更容易受到境外疫情波及,未来需思考如何构建更具韧性的供应链和应急体系,减少外部冲击的影响。

2021年上海疫情是一场考验,更是一次淬炼,这座城市用科学、秩序和人文关怀,证明了超大城市在危机中的生存能力,疫情尚未结束,全球依然面临不确定性,上海的经验提醒我们:疫情防控不仅是技术问题,更是治理问题;不仅是政府责任,更是社会共治,唯有在反思中进步,在协作中前行,才能构建更健康、更 resilient 的城市未来。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zuozhezhuanlan/5685.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《21年上海疫情封控多久/21年上海疫情》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

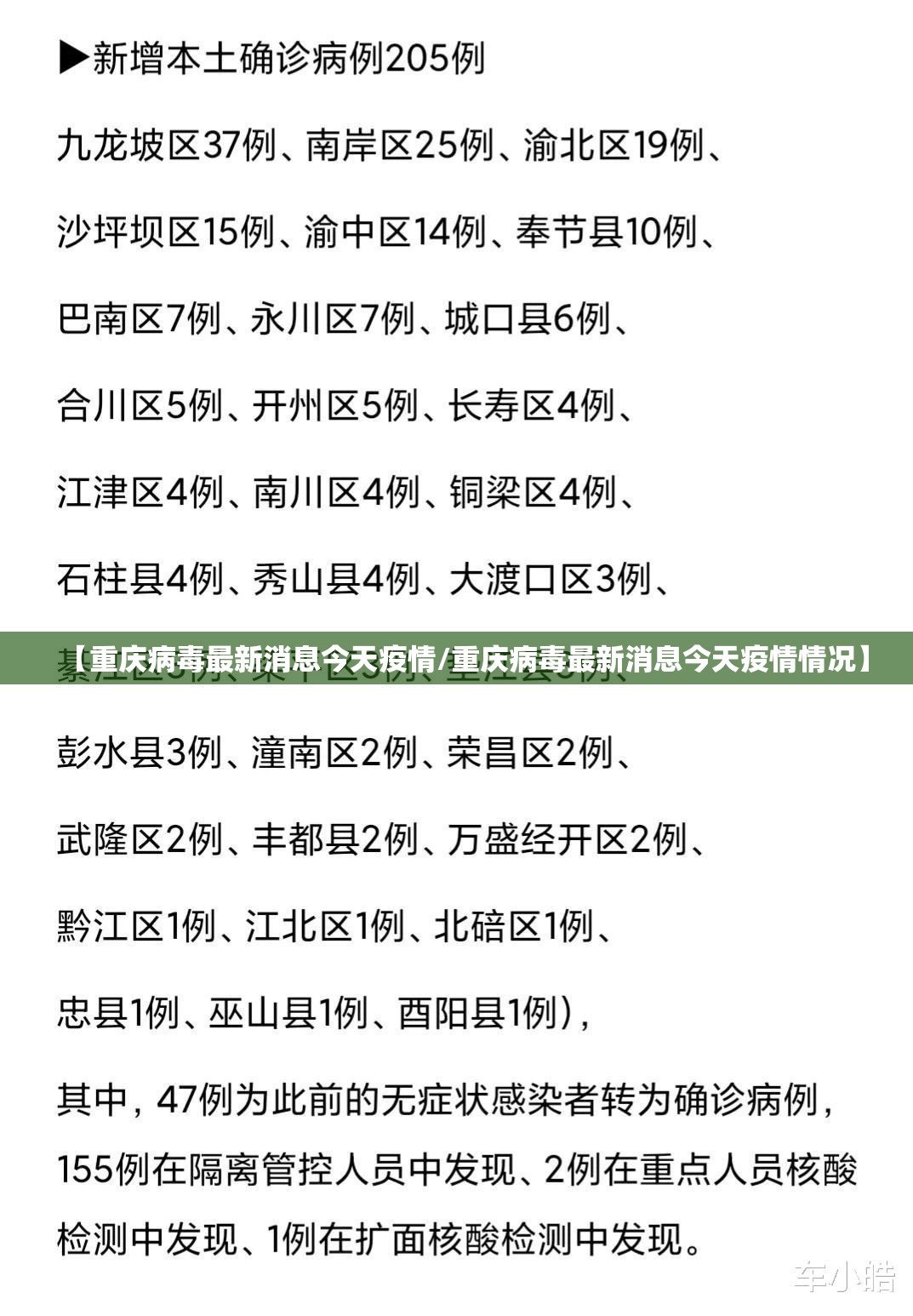

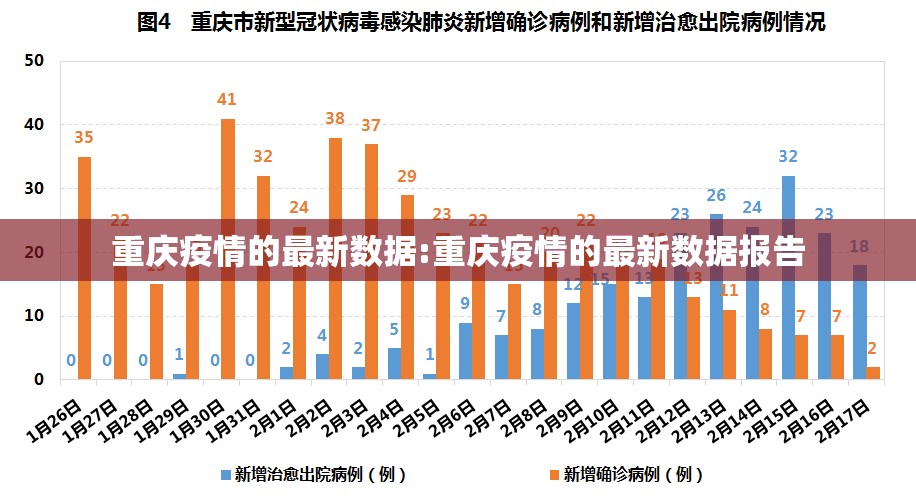

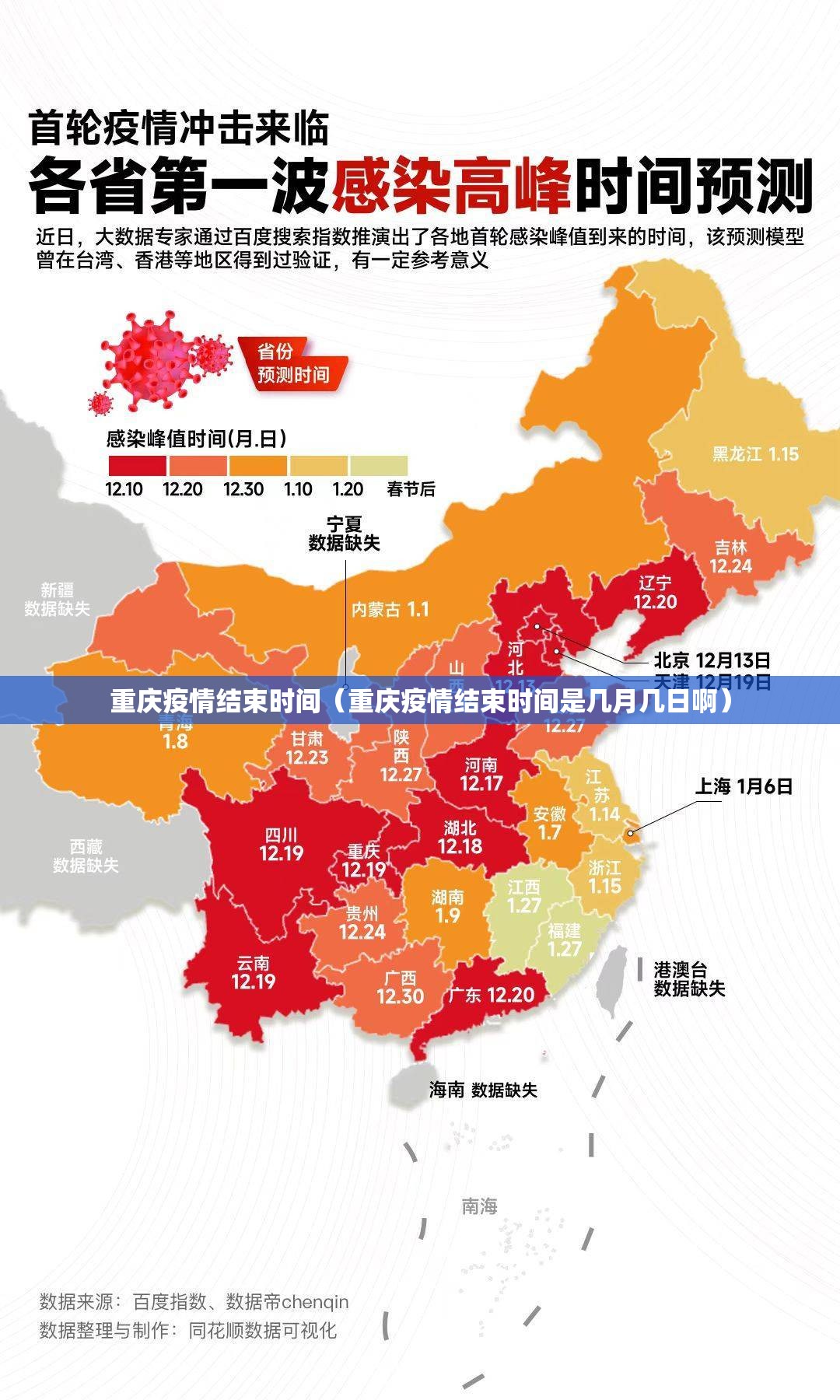

本文概览:2022年末,随着中国疫情防控政策的优化调整,各地疫情发展态势引发广泛关注,作为长江上游的经济重镇和人口密集城市,重庆的疫情结束时间成为政府、专家和市民共同关注的焦点,要探讨这一问题,需从疫情发展规律、防控措施、社会行为等多维度进行分析,而...