2026年,疫情还会存在吗?这个问题在2020年全球新冠疫情爆发后,就一直萦绕在人们心头,随着疫苗的普及、医疗技术的进步以及公共卫生体系的强化,人类对病毒的认识和应对能力已大幅提升,病毒的变异性和全球化的互联性意味着疫情可能不会完全消失,而是以另一种形式与人类共存,本文将从科学、社会和国际合作三个角度,探讨2026年疫情的可能态势。

科学视角:病毒进化与免疫屏障

从生物学角度看,病毒如SARS-CoV-2(新冠病毒)具有高度变异性,过去几年,奥密克戎等变种的出现表明,病毒可能会持续演化,以逃避人类建立的免疫防御,到2026年,科学家预测新冠病毒可能趋于“流感化”,即成为季节性流行病,而非全球大流行,疫苗和自然感染建立的免疫屏障将降低重症率和死亡率,但局部爆发和零星病例仍可能出现。

新技术如mRNA疫苗和抗病毒药物的快速发展,将为人类提供更灵活的工具,到2026年,疫苗可能像流感疫苗一样每年更新,以匹配流行毒株;居家检测和远程医疗的普及也将使疫情监测更高效,科学进步无法完全消除病毒,尤其是如果出现全新病原体或动物源性疾病溢出(zoonotic spillover),2026年疫情“有”的可能性很高,但形式将更可控。

社会视角:常态化防控与心理适应

社会行为和生活方式的改变,将是2026年疫情态势的另一关键因素,疫情已催生“新常态”:戴口罩、勤洗手、保持社交距离等习惯深入人心,到2026年,这些措施可能成为季节性健康实践,尤其在流感高发期,远程工作和混合办公模式的固化,也将减少人群聚集带来的传播风险。

但社会挑战依然存在,疫情疲劳(pandemic fatigue)可能导致公众警惕性下降,而 misinformation(错误信息)的传播仍会干扰防控,疫情的不平等性——如疫苗分配不均、医疗资源差距——可能使某些地区(如发展中国家)持续面临威胁,到2026年,高收入国家可能基本恢复正常生活,而低收入地区可能仍需应对周期性爆发,疫情将呈现“区域性存在”的特点,而非全球性危机。

国际合作:全球治理与预防机制

疫情的未来很大程度上取决于国际合作,COVID-19暴露了全球卫生体系的脆弱性,但也推动了改革,世界卫生组织(WHO)等机构正推动“大流行条约”和加强全球监测网络,到2026年,如果各国能共享数据、协调疫苗生产和分配,并建立快速响应机制,疫情爆发的规模和频率将大幅降低。

地缘政治 tensions(紧张关系)和民族主义倾向可能阻碍合作,如果国家间缺乏信任,疫情管理将呈现碎片化,病毒传播链更难切断,2022-2023年的猴痘疫情和脊髓灰质炎病毒复发表明,全球卫生威胁从未远离,到2026年,人类需在“协同防控”与“各自为政”之间找到平衡,否则疫情残留风险将持续。

与病毒共存,而非消灭病毒

2026年疫情很可能还会“存在”,但不再以2020-2022年的灾难形式出现,它将转化为一种可管理的健康挑战,类似于流感或感冒,人类需放弃“清零”幻想,转而追求“共存”策略——通过科学创新、社会适应和全球协作,最小化疫情对生命和经济的影响。

疫情可能成为人类文明的一部分提醒:在互联世界中,健康无国界, preparedness(准备)和 resilience(韧性)才是关键,到2026年,我们或许不再问“疫情有没有”,而是问“我们如何与之共处并变得更强大”。

本文来自作者[admin]投稿,不代表亿建网立场,如若转载,请注明出处:http://m.webzy.cn/zuozhezhuanlan/5690.html

评论列表(4条)

我是亿建网的签约作者"admin"!

希望本篇文章《2026年疫情还会有吗?人类与病毒共存的未来展望》能对你有所帮助!

本站[亿建网]内容主要涵盖:

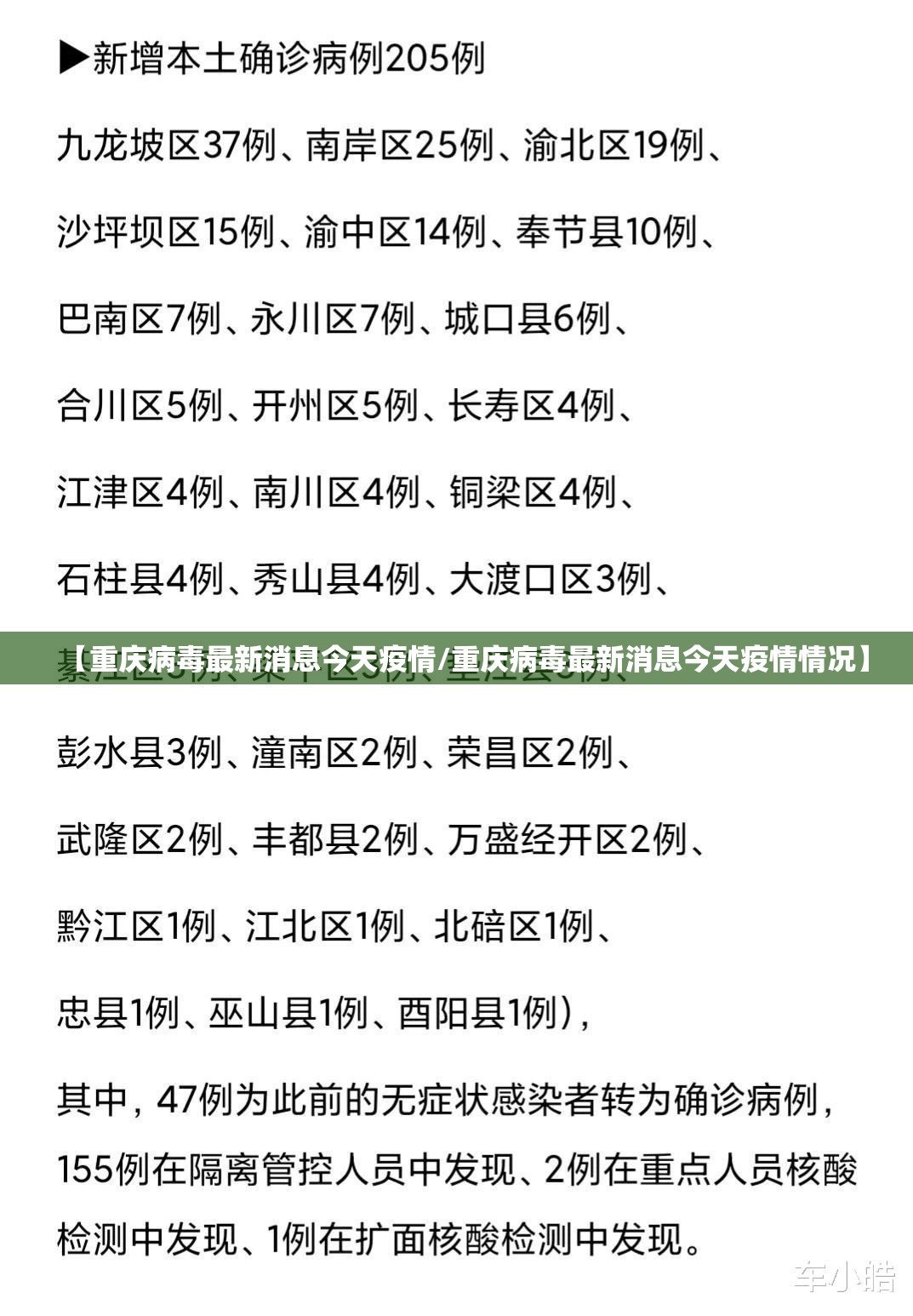

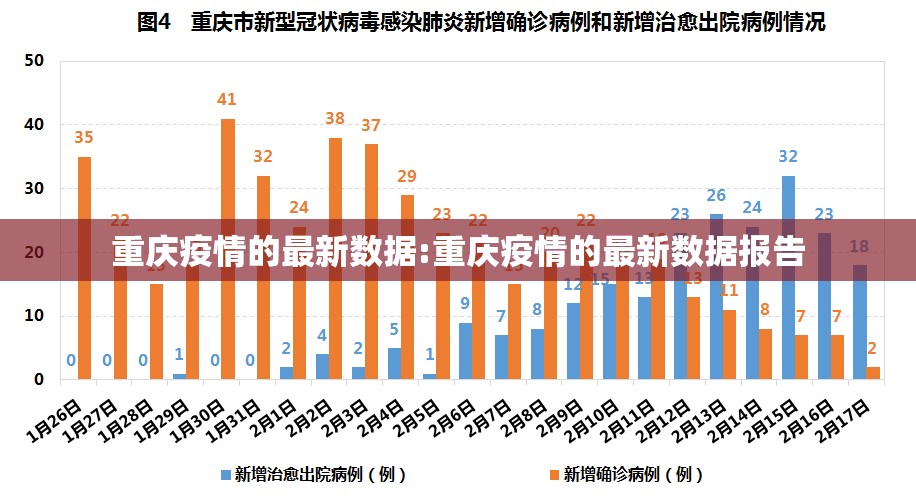

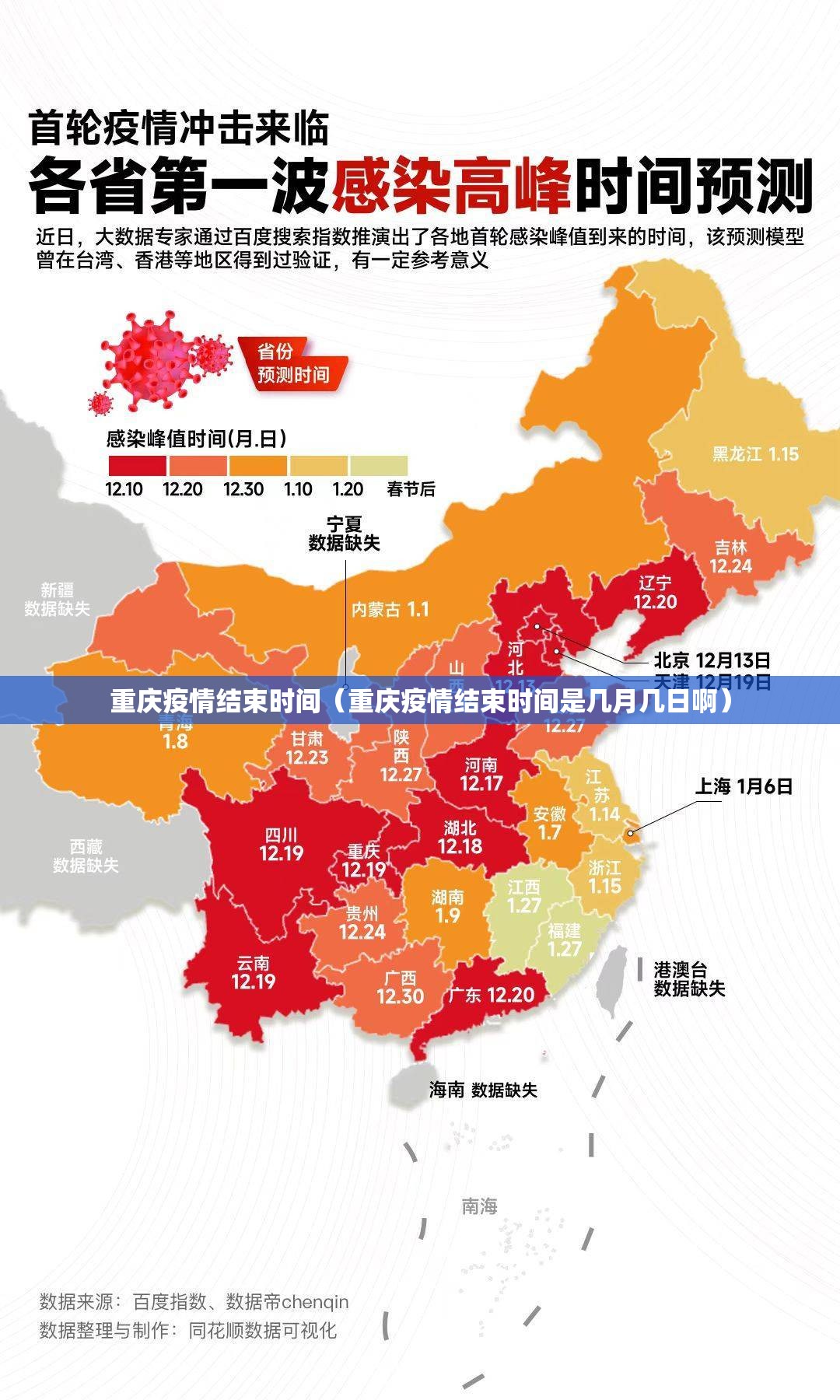

本文概览:2022年末,随着中国疫情防控政策的优化调整,各地疫情发展态势引发广泛关注,作为长江上游的经济重镇和人口密集城市,重庆的疫情结束时间成为政府、专家和市民共同关注的焦点,要探讨这一问题,需从疫情发展规律、防控措施、社会行为等多维度进行分析,而...